|

血染大四河(上) 丁正宏

大四河,亦称之“西子午河”,为盐城市大丰区东部沿海境内最早(1919年)由大丰公司开挖的人工骨干河流之一。通常讲的大四河界址,南起二卯酉河,北达四卯酉河金墩施家湾,全长直线距离约23华里,其中大四河新丰镇河段约15华里,占三分之二,而新丰集镇中心大四河段,坊间称之为“十字河”等。 童年懵懂记忆中,新丰大四河比较宽敞,水质清澈,每逢春夏时节,两岸绿荫成趣,槐花飘香,鸟语蝉鸣。那些年,孩童们放学时喜欢跑到新丰红旗桥上向北张望大四河河道,追踪那艘帆船行驶过后的背影,嘀嗒嘀嗒的马达声,河水荡漾起层层波澜,卷起飞溅浪花,河岸两侧,芊芊芦苇,婀娜摇曳,让人心中充满无限遐想。

然而,70余年前,解放战争时期,新丰镇大四河河水一度殷红、殷红的,那是凝聚成黏稠泥浆状的鲜血,渗透于大四河水中,静静地、缓缓地,流淌、涌动和翻腾于河中央,形成一道绵延数公里长的血带......。 那些尘封的历史,斑驳街巷老宅,抹不掉的记忆瞬间,渐渐地向人们诉说着一段不能忘却的如烟往事。 大部队经过新丰镇富强街, 追忆童年往事,那些难忘的血色印记 新丰镇富强街是一条百年老街,南北约2华里,20世纪70年代沿街中南段房屋大都还是青砖小瓦榻子门,基本保留着民国建筑风貌,老街西侧就是“大四河”,富强街居民亦俗称之“西大河”。 2018年5月27日(星期日)下午,笔者与原大丰市人大老领导柏授方先生,聊起家乡新丰镇陈年往事,“1938年,我出生于新丰镇,记得9岁、10岁的时候,我们新丰镇富强街上有大部队从街北方向过来往南运动,前面有高头双马拖着山野大炮行军开道,从时间、武器装备和人员规模上分析,应是解放军正规大部队来了。时新丰镇民主政府动员镇上居民、学校和附近乡村农民,到富强街、团结街两侧,挥舞着小红旗夹道欢迎,沿街家家门口都摆放着大缸、方桌、凳子和茶碗等,街道居民将烧好的开水倒入水缸里,不停有人递送水给解放军战士饮用。然而,没有几天工夫时间,新丰镇富强街上又紧张地忙碌起来,说是大部队后方医院已经设立于街上,一批批从前线抢运下来伤病员陆续来到新丰集镇抢救。至于发生了什么战斗?具体是哪支部队?由于时间久远,这个具体情况我就说不清楚了。”柏老先生娓娓道来,沉浸在童年的回忆中。

柏老先生接着说,据时新丰镇居民议论,该部队伤病员绝大多数是江淮地区(苏中、苏北籍)一带士兵,也有少数外地人(如山东、皖北等外省籍)。解放军大部队医院手术室就设立于新丰镇富强街中南段,就是镇上西医吴俊卿(原房主王长泽,南通人,新丰国民小学教师,土改后返回原籍)家住东朝西三间青砖小瓦房里,就在我家南隔壁。

笔者好奇地问道,解放军大部队后方医院手术室,当时就在你家南隔壁,你还记得当时抢救伤病员场景吗?柏老先生说,我还能依稀记得一些印象,我看见过伤病员抢救过程,起初手术开刀是有麻药的,手术前,军医用手捏着手中几下(注:医用橡胶瓶塞),往伤病员鼻子上滴麻药,后用医用罩子罩着鼻子,军医们急促地叫喊一、二、三、四、五、六......数字口号,之后,我在家里时不时地都能听到手术室那边传来痛苦呻吟声、哭喊声......。手术室里很忙碌,伤病员很多,不停有伤病员被抬到大门口排队等候手术。手术后,新丰镇组织老百姓协助部队医务后勤人员,抬着、扶着、搭着和驮着将伤病员送往富强等街道空置房屋里养伤。新丰镇上还组织专人将从伤病员身躯上被锯下来的血淋淋截断胳膊、腿子收集起来,送到东面排河沟对岸(原新丰轧花厂处)农田里掩埋起来,连续多天都是这样,这些血腥场景不堪回首......。

柏老先生感慨地说,新丰镇人民厚道呢,不简单啊!那个时候街上老百姓都动员起来了,除了抢运、照应伤病员外,镇上还组织各家各户分工忙着纳鞋底、摇纱、铺棉衣、做洗漱布袋、做储粮跨袋等等,支援解放军大部队。当时新丰小学也号召我们儿童团行动起来,协助后方医院后勤工作,诸如站岗放哨,查路条,引导、指认伤病员居住房屋,以及贴标语,扎红花等,记得我们儿童团用粉笔在各家门板上标号,这家人就会迅速腾出房屋空间,或有几个人一起将空置的房屋收拾干净。然而,我见到的伤病员病房大都是打的地铺,一个房间安排几个伤病员,地上铺的是稻草,上面是芦苇席,简单的几床被子,有的被子看上去好像也是镇上居民家中临时收集捐赠,大家争着将伤病员抬进家中安置养伤照应。还有就是我们儿童负责帮助大人看护烧开水,开水透了,就大声喊大人们快来将开水送去洗血衣、绑带。记得,那时肥皂很紧张,有的是黄豆秸秆烧成灰用水过滤沉淀成碱性水,并用此水来清洗血衣。我看到大四河水被鲜血染得通红,足有几公里长。这个我印象特别深。 笔者询问道,看来伤病员不少呢?柏老先生说,至于伤病员有多少人,从当时的情景上回忆,单居住在我家对门郁景文几间空置房屋里,就住满了十多名重伤病号,因此说,新丰镇伤病号应该有很多人,最起码有大几百号重伤病员是有的,当时,我还在新丰“十字街”上看见过国民党军俘虏伤病员呢!之后,解放军大部队后方医院离开新丰镇时,将居民家中打扫得干干净净,并到新丰街上一口大洋井处挑水,将各家水缸里的水挑满......。 大四河东岸边富强街上三间老宅, 曾设立过“新四军”后方医院院部?! 笔者出生于新丰镇富强街,曾在此生活三十年,可谓一草一木总关情。富强街设立解放军大部队后方医院,这么重要的历史事件,怎么地方志没有记载,也从来没有人记录过这段历史呢?让人心中不免产生困惑。然而,柏老先生晚年的深情回忆,也让笔者有了进一步探究其历史真相的兴趣和责任......。

有关新丰镇富强街上设立大部队后方医院一事,其实,早在10多年前,笔者就曾听闻过陈汝良的大媳妇沈佩芳老人,她一口咬定说,她家时居住在富强街上三间,以及原沿街、南北两侧厢房组合的老宅四合院内,曾设立过“新四军”后方医院院部办公室和伤病员住院病房。 陈汝良,海门县富安镇人,民国时代新丰镇知名开明绅士。早年,陈在长江八百里水路缉私营从军。后在南通唐家闸、大丰公司、上海等地,参与支持张謇创办实业活动。1937年八.一三淞沪会战爆发后,陈从上海迁居新丰镇经商,逐在新丰镇富强等街置有花行、房产,以及田产等。陈汝良与全国政协原副主席季方及谷振之等人都有过交往,他是谷振之来大丰公司新丰警察所介绍人,后曾在新丰镇营救过共产党人。 时陈汝良大媳妇沈佩芳老人告诉笔者说,听我婆婆讲过,那年,公公陈汝良与长子陈德君在新丰镇实现土改时先避居南通,婆婆带着小儿子德成两人留在新丰,时富强街南西侧及新丰轧花厂“红仓库”旧址处都有我们陈家不少房产(最起码四、五十间房屋),曾住满了新四军伤病员,绝大多数都是一些残疾人,说有不少断腿断脚,手、膀子不知埋掉多少呢,惨了没得命!我家现在住的富强街上这三间老房子(注:原新丰轧花厂大码头南侧紧临大四河边,已拆除),是老式四合院后的堂屋,原来都是我婆婆二叔张宝卿的房产,那时新四军后方医院院部就设在里面,至于说医院其他情况,我就不清楚了......。

然而,沈佩芳老人述说的设立“新四军”后方医院院部一事,因没有什么具体细节,更找不到任何地方史料、文献记载支撑,无法得到验证。当时,笔者还有一个认知上的错误,或者说是走入误区,或者说是孤陋寡闻,只是从“新四军”后方医院这个线索去思考问题,就是机械教条地认为,既然是新四军,那么应该是1945年8月以前发生的事。为此,笔者曾查阅过相关地方史料,仍然没有找到任何有价值的线索,故而,放弃探寻、考证这个历史事件。

殊不知,解放战争初期或更长时间里,盐阜、东台、大丰等江淮一带老百姓,那时称人民子弟兵,习惯上还是称之为“新四军”,因驻防盐阜、东台、大丰一带的华中及华东野战军11纵队、12纵队解放军,原由新四军一师、三师一部分及新四军苏中、苏北军区地方部队改编而来。因此说,容易将“新四军”与“解放军”称呼混淆、混用,这的确在坊间是个比较流行的说法,一直延续至今。

我的外婆黄忠云 参加新丰镇妇女担架队,组织清洗伤病员血衣 那么,柏授方老先生记忆中新丰镇富强街上设立的解放军部队后方医院,与沈佩芳老人述说的新丰镇富强街“新四军”部队后方医院院部,从时间上看,都发生在土改(1946年8月)之后的事件,指的应是同一个时期的大部队后方医院。 2018年6月2日(星期六)上午,笔者与新丰镇上修钟表师傅、省摄影家协会会员陈蔡明先生闲聊,当我问他说,你婆嗲嗲(外祖父)解放前就在新丰镇团结街上修理自车行,消息自然比较灵通,有没有听他们唠嗑过,我们新丰镇富强街上,曾经驻有解放军大部队后方医院一事呢!

黄忠云老人 陈蔡明沉思片刻说:“对于在新丰镇上设立解放军后方医院,具体情况我不清楚。哎呀!想起来了,在我很小的时候,多次听我外婆黄忠云讲过,她说新丰镇上老百姓好呢!大约是解放战争时期,在1947年、还是1948年就说不准了,新丰镇公所(民主政府)曾组织动员四、五百名新丰集镇居民,徒步来回步行七、八十华里的路,到伍佑便仓南、龙堤大小团一带,争着帮新四军(解放军)、民兵抬担架,其中不少人是街上的妇女和女青年,将战场上抬下来的伤病员,帮忙抢运到新丰镇救治疗养,那时留在新丰镇生活的人减少了很多,空房子多呢!除了老幼病残,其他人基本上都加入这场抢运救治伤病员活动之中。至于说,是什么战斗?我也从来没有留意过,但是听说新四军(解放军)部队伤亡蛮惨的......。”

陈蔡明接着回忆说,我外婆黄忠云,当时是新丰镇妇女负责人之一。她为人直率,勤劳肯干,不但负责妇女担架队,还组织新丰镇上妇女们一起集中清洗大量伤病员血衣,大四河的水被血衣、绑带染红一片片的,有好几公里长呢!那个沿河的水码头上,堆放了很多泥浆血衣,听说是将血衣放在脚桶里,要用热水冲泡皂角水倒入桶内,并用脚拼命反复踏,在大四河岸边洗、边汰血衣。那些泥浆血衣散发出一股股呛人的血腥味,整条街上(注:富强街至团结街,约2.5华里,富强街北部房屋稀疏)挂满了洗好的军服、白纱布,看见伤病员,许多还都是些细儿子,缺胳膊少腿的,新丰镇上老百姓舍不得他们,看见这个场景都哭了......。由于,我外婆组织新丰镇上妇女协助部队抬担架、医院洗血衣很卖力,之后受到部队上的人夸称,还说动员介绍要我外婆加入共产党呢! 陈蔡民先生补充说,我母亲叫陈亚英,她是独女,所以俺随母姓陈。记得,我婆嗲嗲陈长富还讲过,就是那个时段,有一天,国民党空军飞机来过新丰镇上空侦察,还用机枪扫射,就在我们新丰镇团结街上,地砖门槛处留下几颗枪眼,那个门槛是水泥浇筑的,就是团结街原新丰老旅社那个位置,是不是那个时候的事情,我就说不准了。 谷振之“亦丰行”房屋里,都住满了残疾伤病员 夜间有人抬着箩筐向小学东边荒田里奔跑...... 2018年6月2日(星期六)下午,笔者就新丰镇上设立解放军大部队后方医院一事,迅即赴原新丰供销机械厂老宿舍区一楼,找到了时年98岁、新丰镇上老居民吴其宽老人进行调查核实。 笔者向吴老先生做了自我介绍,说明自己是新丰镇富强街上的人,三叔祖解放前是新丰镇上开设过知名大商号“丁大和”。吴老先生笑眯眯说,我们都熟悉得不得了,并问笔者有什么事情?我说,你解放前就在新丰镇上做生意,也没有外出过,听说过新丰镇富强街上,曾经设立过解放军部队后方医院,还有很多伤病员一事吗? 吴老先生端坐于方桌前,慢条细语地答道:“有的,有的,那是谷大老板(指谷振之)被打败(1945年9月)之后的事情了,那个部队医院做手术的地方呢,就设在镇北边富强街上。谷振之在新丰镇“十字街”东北处有很多房子空着,原来就是谷振之的“亦丰行”商行及后院谷府、栈房等房屋,谷振之死了后,那些房屋都被政府没收了(注:时为垦北区区公所),那时里面都住满了伤病员,足有上百号人呢!我记得,新丰镇街上伤病员多呢,他们许多人大小便都不能自理,靠人照应,白天、黑夜哭爹喊娘声不断,听了很惨的。那些伤病员锯掉的腿子、膀子血淋淋的,晚上,我看到过新丰镇搬运站周老五、郑云祥等人,用几叠草纸、白纱布蒙在箩筐上,组织几个人(民兵),带上几把铲锹,抬着箩筐急冲冲向新丰小学东边荒草田里奔跑,挖土埋掉。在当时,这不算稀奇,那个时候能保住命,就算不错了呀!我还听到消息说,部队医院麻药紧张,不够用了,医生们着急死了,伤病员多呢!来不及救治......。

笔者询问道,你参加过抢救伤病员吗?吴老先生说,我那时做新丰集镇摊贩秩序管理员(戏称之“摊贩会会长”)。土改后,新丰街面商店开门的比过去少了很多,当时我没有什么大事了,镇公所组织大家支援部队,我也参加了服务伤病员呢!主要是帮忙抬担架、送开水、驮着上茅房之类的事件,大家都在帮忙哟!这个也没有什么,但时间不长,之后那些伤病员转移到东北面斗龙港龙王庙、下川子海边芦苇荡一带去养伤了。

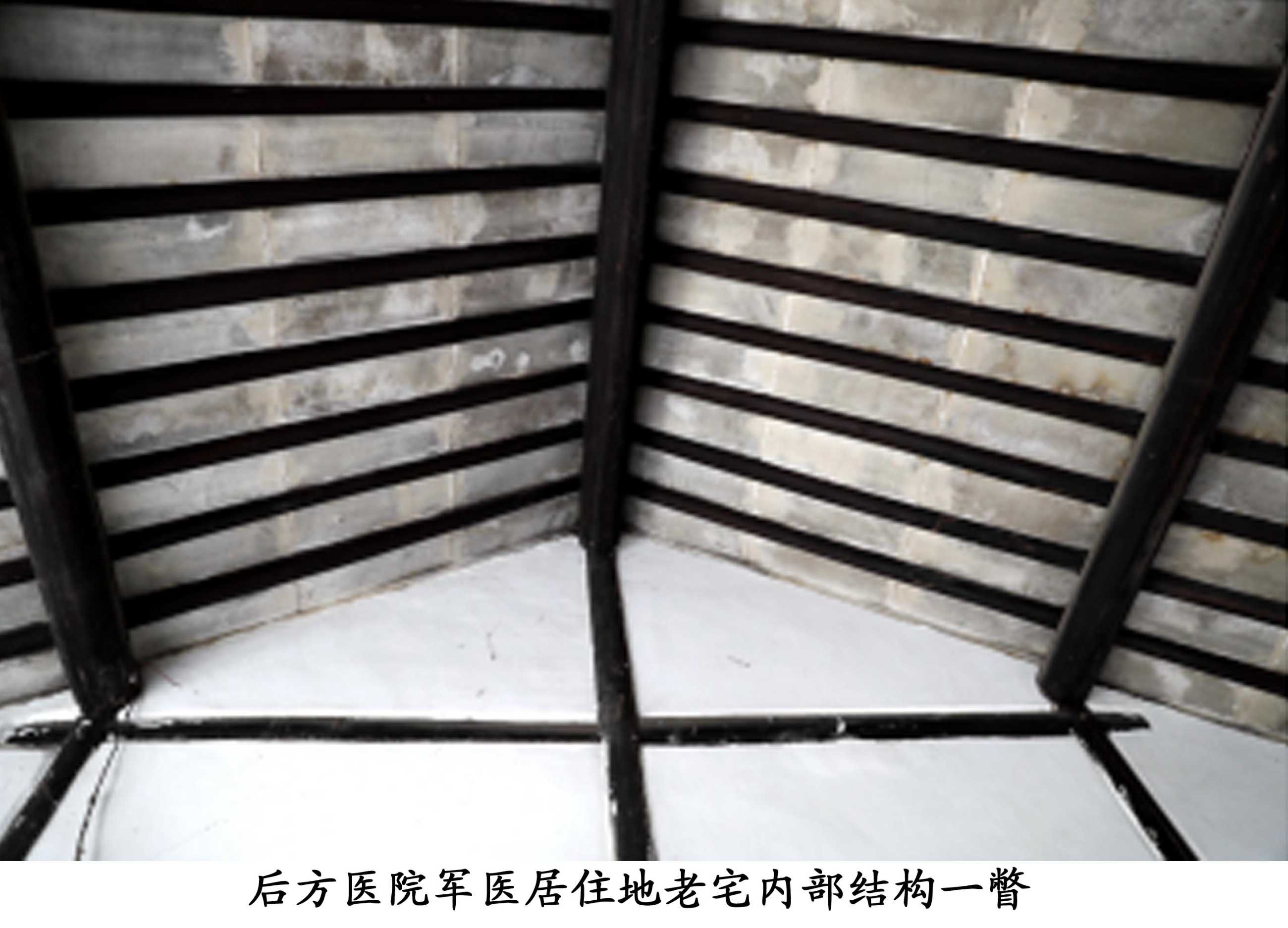

“亦丰行”商行是谷振之在新丰经营油米、棉花的大商号,位于“十字街”东北,即团结街上(现新丰镇镇政府后院),而团结街与富强街一南一北连贯成一体。“亦丰行”包括商号门市及谷府、帐房、仓库栈房等用房,约有大小二三十间房屋,东侧河边还设有专门的商行专用水码头。 我家百年老宅曾住过解放军军医呢! 难以忘怀的记忆花絮,一架飞机飞过头顶 2018年6月23日(星期六)下午,笔者就解放军部队后方医院一事,采访了寓居在新丰镇北闸口东侧(富强街街首)的蔡琪老人,她思维清晰,精神矍铄,回忆说:“我1938年出生在新丰镇,记得那时候天气还不算特别寒冷,我家后院老宅两侧房间及西大河(大四河)河旁一侧朝东几间房子里,有十多名解放军医生就集中居住在里面,大都是男医生,印象中也有几名女医生,他们看上去比较年轻。记得我们家将床及铺板让给军医们居住,我与父母亲及两个妹妹就打地铺睡在堂屋里。我家对门东侧、东北侧的林姓老板(粮行)、陈汝良(花行)的临街房屋里都住满了伤病员(红仓库原址),人数不少呢!向北全是伤病员,那段时间,一到晚上,我睡觉很害怕,几乎天天半夜里,都能听到北侧隔壁房屋里传来阵阵撕心裂肺的哭喊声,伤病员疼痛难忍,我就紧张地跟着哭闹睡不着,都是躺在父母怀抱里,宝宝不怕呀!宝宝不怕呀!哄着才能入睡......。”

笔者问道,你听你们父母亲或祖父母讲过是在哪里打的仗呀?蔡琪老人说,这个没有问过,记忆中我10岁是在东台过的生日,这事是我10岁之前发生的事件,大概就是1947年冬至1948年春之间吧!

蔡琪老人接着说,那时我家院子里都晒满了洗好的白纱布,西大河(大四河)里水呀!全是血水,我母亲周洁君也帮忙清洗过伤病员带血的衣服。另外,在我家南面临街一间屋子里,母亲还与镇上十几个妇女,一起突击纳鞋底、做军鞋呢!送给伤病员穿。那些伤病员很可怜呢,岁数看起来也小。我看到过,一次镇上组织居民,也有周边农村的老百姓,样子看得出来,跟随部队干部后面,提着篮子,里面有鸡蛋、花生之类的东西,参与慰问部队伤病员,说一些你们是革命功臣之类的话,我就好奇地跟在他们后面看,时有个伤病员突然抱着解放军干部大腿不让走动,叫喊疼痛,想家了,想父母亲人,号啕大哭,干部们安慰几句话后,就离开了......。 蔡琪老人回忆说,那段时间,有一次,天上有一架国民党飞机飞过来,我站在东面街门口玩,手上捧着果子吃,就能清楚地看到飞机上驾驶员的人影子和图案(笔者注:青天白日旗),飞机飞得很低,嗡嗡响,吓死我了,我母亲叫喊我赶快躲起来,那次飞机过来还用枪扫射了一下,没有听说有什么伤亡事件发生,也没有抛下什么炸弹(一说有炸弹,镇上有人传言说是在淮南纺织厂东面农田里,但投下的是一颗哑弹),解放军军医们也喊叫催促我们家人赶快躲到西大河(大四河)旁边,我还被军医抱着进入临时开挖的防空洞里。笔者思考认为,同时有一架国民党飞机前来新丰镇上空侦察、侵袭,也说明解放军大部队后方医院的确驻扎于此。

蔡琪老人说,还有一件事,我记得比较清楚,军医们平时就穿着白大褂在我家天井院子里来回走动,他们与伤病员不一起吃饭,是单独自己吃饭的,有专人烧饭给他们吃,每到三餐开饭的时候,我总喜欢站在后门口张望等待,看热闹。军医们看见我就用军用小瓷碗打的饭粥菜给我吃,记得他们早晚吃的是米粥和炒黄豆咸。军医们住在我家时间不长,有一天早上我一觉睡醒,发现院内没有了动静,就好奇地问母亲怎么不见他们了,母亲说,他们大部队起大早向北撤离了,医生和残疾伤病员统一行动都一起走了......。 大四河水哟不能望,鲜血一路滴在街道上, 伤病员惨呢!他们是华东野战军第11纵队战士 2018年7月14日(星期六)上午,笔者在苏北著名民主人士、江苏省水利厅首任厅长计雨亭之孙计乃仁先生的引导下,来到原淮南纱厂老旧宿舍区,一间坐西朝东的简陋平房里,采访了时年87岁的新丰镇老居民丁一坤老先生,坊间号称丁老先生是“新丰百事通”(消息灵通人士),因与笔者是本家,彼此谈起丁氏族人也都很熟悉。因此说,我们交流上没有任何障碍。 笔者问丁老先生,新丰镇解放战争时期,富强街上设立解放军后方医院,以及住有不少伤病员的事情,你还能记得吗?

丁老先生脸色,迅即显现出痛苦痉挛的表情说道:“记得哟!记得哟!那年,新丰镇街上全都是部队上的人,伤病员扎实(方言:很多的意思)呢,血流成河啊!十字河(大四河习惯称呼之一)水哟不能望。我原来就坐在新丰镇北城门口(注:团结街街尾转弯小闸口处、原新丰油米轧花厂西北角),那时帮助抬担架的人很多,有新丰镇居民,有周边农村人,他们在新丰街上来去匆匆奔跑,我看到、听到过他们的喘气声、叫喊声......,很惨的呀!有时鲜血一路滴在街道上,听说是华东解放军11纵队的伤病员......”。 丁老先生接着说,后方医院院部就设在新丰镇富强街陈汝良、张宝卿那一片房屋中,这个四合院子里面还临时搭起了篷子在白布纱帐里做手术(笔者注:富强街吴俊卿家已设立的后方医院手术室之西南,约50米处,考证应分属于后方医院两支医疗队)。那时,我与镇上人就站在东边窗户看过白布纱帐里抢救现场,几个人将伤病员搭上手术台后,将其手脚捆绑,军医安慰伤病员不用紧张,并往伤病员鼻子里滴麻药,叫伤病员跟着喊数字一、二、三、四......,有的伤员数到十二、有的数到十七,就没的数了,这时军医们急忙用锯子迅速锯大腿(有的是锯膀子),可能是麻药用量小了,不久,伤病员醒来哭天喊地......,听的人心酸掉眼泪,惨呢!军医们就叫人将其送到隔壁街道空房子里养伤,准备下一个。 丁老先生回忆道,那时富强街、团结街(区公所、镇公所都腾出房屋安置伤病员),十字河(大四河)对岸的自由街,以及北边的牛车桥那边的空房屋里都住满了伤病员。新丰轧花厂红仓库东北边、新丰小学东边、淮南纱厂东边的荒田里,我看见民兵们都挖了不少深塘,说是专门埋葬重伤病员锯下来的膀子、腿脚,哎呀!难望呢!

笔者问道,那场战争规模蛮大、战斗惨烈,你有没有参加过这次救治活动,比如帮忙抬担架、照看伤病员和洗血衣等。丁老先生说,我没有参加过帮忙抬担架、洗血衣之类的事情,那时我只是15、16岁,人还小呢!但我知道那场战争是在便仓、大团一带打的,听镇上大人们议论说,反动派(指国民党军,下同)是从东台一路过来的正规精锐部队,武器装备好,11纵队解放军大部队是从新丰镇渡过斗龙港之后,打的是伏击战。反动派将重型机枪驾在民房屋顶上扫射,解放军部队吃了大亏,伤亡比较大。 丁老先生告诉笔者,战争结束之后,过了约一、两年时间,我与李春香(之后任新丰镇自由街街长),有一次相约赴盐城伍佑镇贩烟丝到新丰镇上卖。那时,为了节省时间,我们就在乡间小道上行走,在龙堤大团、便仓伍佑南附近沟坎上、荒草田里,多次看到裸露地面上的死人骨头遗骸,生了蛆蚜,吓死人了,真惨呢!人家都说是打伍佑便仓、大小团死掉的人,极少数人没有得到及时清理掩埋(注:死者为国共双方人员都有可能),可想当时死的人很多...... 那么,解放战争时期,新丰镇富强街道上,为何大量解放军聚集运动于此?那大四河的血水,是那场战争留下?为何没有任何史料记载新丰镇富强街这段历史?后方医院抢救过程还有哪些鲜为人知的细节?笔者带着这些疑问与思考,试图解开七十余年前,富强街那段尘封的历史记忆...... 未完,待续.....

荐稿:陈同生 编辑:吴勇胜 总编辑:陆碧波 |