|

凤凰是吉祥的象征,打开百度,全国各地几乎都有凤凰桥,或古,或今,或壮若飞虹,或小桥流水,而且桥桥都有历史,桥桥都有故事。我所写的凤凰桥是地处苏北里下河水乡的盐渎千年古镇--龙冈镇上的一座纵跨在呈东西走向、已流淌千秋的蟒蛇河上的历史名桥。

一 古老的龙冈镇与久远的蟒蛇河。 据史料记载与考古发现,距今五六千年的新石器时代晚期,龙冈一带己经成陆为海滩沼泽地,龙冈就因“十五里沙岗形似卧龙”而得名。这“十五里沙岗”实是黄海冲击平原--苏北平原古自然贝壳沙堤的遗存。秦汉前,龙冈先民在此从事盐、渔行当,隋唐时已市镇繁庶、商贾云集,称为“千家居”,为盐渎古县西郊重要的盐、铁、渔、粮集散地。其实,龙冈真正的成镇时间可追溯到商周时代,古镇遗址八十年代开始陆续出土了大量3300年前的陶器、青铜、玉器、钱币等珍贵文物。晚唐时,因距城最近,为沿岗村寨的对外门户,故名“冈门”,冠名龙冈已是民国初年(1913年)的事了。龙冈,人杰地灵、民勤物阜,水陆交通发达、文化底蕴丰厚,素有“咽喉锁水关,盐运起始地”之誉。

蟒蛇河是龙冈的风水。古镇龙冈就是依岗傍水而建,河与镇已相伴千年,共历风雨,同铸辉煌。

蟒蛇河最初应是一条古海岸湿地里的自然沟汊,后来先民们因势疏浚成河。据1993年版《盐城县志》记载,蟒蛇河,源起大纵湖,干流为自然河,何时形成,无考证。据《龙冈志》记载,秦汉时,蟒蛇河在古海堤龙冈处入海,由于海岸线向东推进,又形成下游入海通道,即今新洋港;宋时曾开挖拓宽;明万历十年(1582年)派包世臣、吴四坤监修,次年浚事,因河形弯曲似蟒蛇,始称蟒蛇河;清康熙二十六年(I687年),特敕侍郎孙在丰监修。共和国成立后,又多次切滩顺直、浚疏拓宽,在内河航运、水源供给、泄洪减灾上发挥了巨大功能,为盐城和龙冈等沿河的多个集镇的经济社会发展做出了历史性贡献。如今五十多公里长的悠悠蟒河的两岸,已无一个工矿企业,建成了一条风光秀丽、波光粼粼的水乡绿色生态风光带。

凤凰桥就架设在这条古老的入海蟒河之上,如同一只腾飞的凤凰。

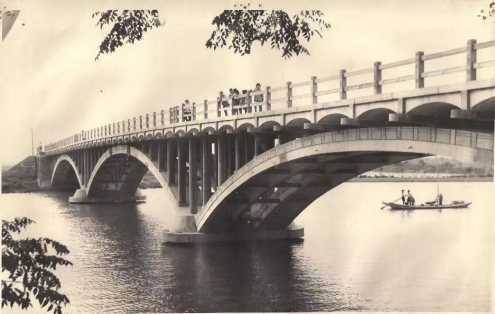

(图为九十年代凤凰桥)

二 神奇的凤凰桥。 据传,最早的凤凰桥既不是现今的钢骨水泥桥,也不是梁桩本质桥,而是一座化石桥,由一只金灿美丽、善良无私的凤凰幻化而成。这只凤凰因“龙冈”这条蛰伏于海滩的金沙卧龙吸引而来,在卧龙岗上翩然翔舞,与传说的祖龙王子(龙冈有小秦王吆山执海,鞭抽“三岗”的神话故事)日夜相伴。龙卧凤栖,龙凤呈祥,宝地龙冈,日益兴旺,成为沿海重镇。只可惜,镇南有条宽阔的蟒蛇河阻断了南北两岸人马通行,也制约了集市拓展,而且河海相连,风急浪高,商船渔舟民渡常遭颠覆,落水溺亡时有发生。展翅空中的金凤凰目睹这一切,甚为怜悯,爱龙恤民之心日坚,终于有一天,决意下定,幻化为一块石头,让自己修长的项脖变成蟒蛇河上的一座石桥。为了纪念凤凰的美德善举,后来人们在蟒河两岸、凤桥两侧捐建了三座寺庙,这就是东天庙、南弥陀律寺(又称南寺)和西弥陀律寺(又称西寺),寺庙飞檐翘角,金碧辉煌。东天庙和西寺分矗凤桥两侧,活象凤凰的两只翅膀;南寺就如凤头,桥身中间弓背桥栏上加上木雕的凤冠,以五彩油漆点缀,形象逼真传神;在桥南堡墩两侧立起两只白玉石鼓,好似凤凰炯炯有神的一双眼睛;集镇古街犹若凤凰的腹部;镇后的十五里黄沙冈酷似凤凰长长的羽尾。整个龙冈古镇真的就像一只展翅欲飞、灵动活现的凤凰,凤凰桥与龙冈凤凰宝地之称由此而来!

与龙冈在同一条经度上相距十八里水路的古镇大冈也有凤凰桥的传说,据讲有一只凤凰囿于一只金匣里藏匿在大冈古卧龙桥西墩地下,是伍子胥为破南冈真龙宝地风水,保吴国江山稳固(历史上这一带曾一度隶属吴),派人掘开金匣放出金凤,金凤腾空而起一路北飞,落在龙冈镇南的蟒蛇河边。“龙鳞迭现有道之年,凤凰不落无宝之地”。有凤来仪,智慧的龙冈人欣喜之余为留住凤凰建起了一座凤凰桥。大冈则为招回凤凰,在藏凤宝地上建了一座“照凤楼”,又称“招凤楼”,共享风水。此古迹直到五十年代因拓宽老街才被拆除。

当然,民间传说还有多个版本,史志宗谱也有记载。明万历《盐城县志》就有关于凤凰桥的记载:“旧传有凤凰集于此”,据今龙冈镇凤凰居委会五组古自然村落--三里桥熊家伙的《熊氏家谱》记载,凤凰桥为熊氏十二世祖光谦公建造。熊公光谦为国子监太学生,奉达大夫,五品文职官员。其人一生乐善好施,经常捐献粮、棉、钱、物,赈济灾民贫户,于清嘉庆二十五年(1820年)策划、出资重修凤凰桥。捐建的凤凰桥为三跨木质结构,桥身89.6米,宽5.2米。桥拱高出正常水位4米,可通重载货帆,使古镇更加繁荣,桥南老街应运而生。

凤凰桥历尽沧桑,造福了龙冈一代又一代人民,建国后伴随蟒河的拓浚,也几度重建,终因不适应时代发展和通运需要,于1976年拆除,1978年改建成钢筋水泥桥,仍保留凤凰桥名,1996年又作扩建改造,宽度比旧时增加一倍。2013年10月,在老桥西侧500米处,兴建了凤凰西桥(又称二桥),其建筑雄伟壮观,东西两部凤凰桥把龙冈的古市、古街与盐河以西的新镇区、蟒河之南的盐城国家高新区连成了一片。

(上图为八十年代凤凰桥,下图为凤凰西桥)

如今古老的龙冈镇、悠悠蟒蛇河、巍巍凤凰桥开放而现代,充满了勃发生机,但千余年的古朴神韵、远古遗风、文儒气息依存。古镇、蟒河、凤桥的无数扣人心弦、启人心智的美丽传说如蟒蛇河的一泓清波流传不息!

十五年前,笔者担任《龙冈镇志》编纂委员会主任和主审期间,曾接触到大量民间传说资料,当时建议将未入方志的众多人文掌故、遗闻轶事精心整理,单独成书,作为镇志村史的补充和全民阅读的乡土教材。几年后,由徐长源老先生牵头编出了《古堤神韵》。精读细味此书,欣慰之余,倍感龙冈历史之厚重,更为久远的蟒蛇河上的凤凰古桥那奇特的文化魅力所倾迷。凤桥的历史故事如一部生动的纪录片在眼前徐徐播映 ......

三 一个悲壮的爱国尽忠的唐代故事。 《盐城人文景观》介绍的“盐城老八景”之一“铁柱潮声”,是指盐城老北门外天妃闸下一根系船用的铁柱,每当水急潮涌浪击铁柱, 铿锵之声盈耳。天妃闸下为何有铁柱?民间传说,是唐代薛仁贵跨海东征系挽兵船之用。

据相关史料记载,薛仁贵,绛州龙门(今山西河津县)人,名礼,仁贵是其号,自小习文练武,练就一身武艺,“顿食斗米,力大无比”。公元贞观十八年(645年),唐太宗李世民御驾东征高丽,薛仁贵在绛州城被招募从军。薛仁贵“英姿勃发,勇猛无比”、“素袍银铠赤马朱缨”、“戟舞起满空素练,箭飞出一点寒星”。战中被李世民看中授为“游击将军”,命为征东先锋,屡建战功。他一生共参加过三次对高句丽的东征,一次是在唐太宗时期,两次是在唐高祖李治时期。第一次征东时的暑天六月,唐军与高句丽25万大军开战,双方残酷厮杀、战况异常激烈,李世民的视线被一个白袍小将给吸引,只见他手持方天画戟,腰别双弓,如入无人之境,冲杀敌阵之中,所向披靡。转眼间,高句丽大军败退,两万之众死于此役,余者落荒而逃。这次征东没能收复整个辽东,但唐太宗非常重视这位小将薛礼,在封其为游击将军后,又提拔为右领军中郎将,命他率部赴东海之滨建造战舰,操练水师,作好二次东征的准备。薛仁贵就是在这样的历史背景下来到海滨重镇龙冈,下榻于凤凰桥畔。

(图为薛仁贵征东剧照)

据传薛礼是白虎星下凡,他很讲究风水。龙冈古镇东有青龙(青龙圩),南有朱雀(凤凰桥),北有玄武(甜沟塘),他的官船则系泊于凤桥北畔,军帐就布设于桥西的西弥陀律寺一带,谓之西有白虎(白虎堂)。在这里薛将军度过了九九八十一个难忘之夜,夜读兵书、策划军机,日临前沿,指挥造舰,巡督军务。传说当时的造舰练兵场景蔚为壮观,东至古瓢城北水岸,西至古泾口(今秦南鎮泾口村)和古洪渡(今鞍湖街道洪渡村)。约于公元647年,战船造好后,唐太宗御驾亲临,主持出征演练(相当于现今的军事演习),战船从泾口(今秦南镇泾口村)启程出海,浩浩荡荡上百艘。清代龙冈镇人张氏宗祠十九世祖张权庵所著《龙冈八景》中的“泾口烟笼”“朝门列市”有诗曰:“海天风景剧清溪,泾口烟深望欲迷……”“……可怜多少征东事,都付新河逝水流。”说的便是此时此地此景此事。舰队刚起程行十余里时,突然海面狂风陡起,潮水猛涨,演练总指挥薛仁贵急令抛锚,抛锚地点就在原凤凰桥南东侧,由于风大浪急,战船挣断了锚缆,向西北方向飘流直下。有几艘战船顿然沉没,船上火炮、火药等物资沉入海底,数百将士纷纷溺水身亡。随后有先锋船上生还士兵报称,战船因风浪冲击破底沉没。这次失败的水师演练虽无史料详载,却有不少的遗物遗址留在凤凰桥畔:

其一,大铁锚。失事舰船的大铁锚自唐以来一直立于凤凰桥南东侧蟒蛇河边。四根锚齿像四只脚站立,锚身(柄)顶端圆孔上有一大铁环,河水上涨时沉在水中隐约可见,河水下落时,尽现岸边,常有顽童嬉戏,被手磨摸得锃光发亮。有人回忆说此锚约有五、六百斤重,也有人说足有八百斤。20 世纪 50 年代初,由驻龙冈解放军迁移至凤凰桥西侧圩南水塘内,于 1958 年全民大炼钢时被炼钢熔化。

其二,铁缆绳。 当年被海浪挣断的锚缆沉没在原凤凰桥东蟒蛇河内,据许多老年人回忆说,每隔几十年就会浮现一次。20 世纪60 年代初期曾现过一次,目击者甚多。出现时,似海市蜃楼一般,河面上烟雾缭绕,锚缆时隐时现。也有传说在“发大水”时,便隐约可见。千百年来,口口相传,越传越神! 其三,东征亭。龙冈人为纪念薛仁贵出海征东,在原海边古镇的旧街东南角(凤桥东北角)蟒蛇河边仓家湾处建立了一座亭台.名曰“东征亭”。此亭与大铁锚及传说中的铁缆隐现处,紧靠一起。

(图为征东亭)

据说,薛仁贵在凤凰桥畔海边主持的海练虽以失败告终,但影响很大,震慑了高句丽当局,较长时期内,高句丽再未有谋反犯边之举。溺水牺牲的数百名壮士永远“泊”在凤凰桥畔,日夜守护着祖国的神圣疆土!

四 滔滔蟒河水流至大明时,古鎮龙冈的阳春三月,凤凰古桥迎来了一位翩翩才子,他就是后来成为中国历史上为数不多的状元宰相李春芳。

李春芳(1511-1585),字子实,号石麓,江苏兴化人。这位弱冠之年即成举人的奇才,于嘉靖二十六年初春拜谒了居住在凤凰桥西南不远处的北蒋庄的义父蒋老先生后,乘船来到龙冈古镇上会访好友书生裔公子,商定次日结伴同往京城赶考。此刻天色已晚,便在凤凰桥东侧码头泊船夜宿。时近午夜,春风习习,蟒蛇河畔柳影轻摇,明月繁星倒映在碧清的河水上,古镇沉静在一片灯火之中。李春芳毫无倦意,上岸观赏龙冈夜景,信步走到青龙圩旁的东天庙,见庙门大敞,便轻步入内。恍惚中看见院内有两少女跪于月光之下,背后一妇人手执戒杖,喝骂责打。李春芳急忙上前劝解,问妇人何故?妇人叹口气说:“教育她们多年,不见上进,我出一下联,让她们对答上联,可半天答不上来”。李春芳躬身上前,虔诚请教:“请问妈妈能否将此联题让我一试?”妇人说:“此联公子定能对上,我出的是麦黄麸赤面如霜’李春芳听了,低头沉思,一时搜肠刮肚,对答不上,很觉惭愧,抬头正欲请教,院内竟空无一人。走进正殿,但见神台上三位女神,酷似刚才院内三人。那妇人端坐中间,两个少女分立两旁。李春芳顿悟,当即跪地叩头许愿:“多谢女神娘娘点化赐教,学生这次进京赶考,如能金榜题名,日后定为娘娘重修庙宇,再塑金身”。

(图为李春芳像)

李春芳进京,笔试成绩名列前茅,嘉庆皇帝朱厚熜亲临殿试。主考官就殿堂内一火盆出一上联:“炭黑火红灰似雪”,众考生皆面露难色,无人应对。李春芳立即想起在龙冈东天庙女神娘娘出的下联,正与此题对仗,从容答道:“麦黄麸赤面如霜”,众考官皆点头称赞。皇上事先亲阅了前几名考生的文章,本欲钦点江西马姓考生为头名状元,不料举起笔来,一点朱砂却先滴落在李春芳的名下,不好更改,只得将错就错,并自圆其说:“文章要算江(姜)西马.造化还算李春芳”。众考官见皇帝钦定了,且李春芳率先巧答了主考官的题意,对仗也十分工整,个个都无话可说。

东天庙原址在今青龙桥西,234 省道北侧。李春芳高中状元,当了宰辅(后升为宰相),不失前言,筹款重建了龙冈东天庙,新浇铸三女神铜像,并亲笔手书“碧霞宫”匾额。此庙于1939 年被日机炸毁前殿,日军侵占龙冈时又被全部拆毁,在原址建了一座炮楼。

奇巧的是,据有关资料记载,李春芳八世孙李详(字审言,1859―1931年),亦曾“夜泊凤桥”,寄居龙冈几个寒暑,刻苦自学,终有所成。

李详祖居兴化东岳庙桥南,父李增曾任兴化县主簿。为七品官,后因经商破产,贫困潦倒。李详少年时代聪颖好学,向人借书手抄阅读。“17 岁时到盐城冈门镇(即龙冈镇)姨弟许葆生家做塾师,一边授徒糊口,一边刻苦自学。许家藏丰较多,李详日夜攻读”。“盛夏,庭中荷花盛开,李详背诵《文选》中的名篇,绕荷花缸疾走,竟使阶石陷落,一时传为佳话”。许葆生家当时在龙冈一方属上等富家、书香门第,祖居就在凤凰桥北古坊桥口,临蟒河建有有近水楼台,名曰“荷月亭”。 李详1876年被江苏学政取为第一名秀才,后为著名文学家、国学大师、“扬州学派”后期代表人物。1923年受聘为东南大学国文系教授。1928 年与陈垣、鲁迅、胡适等12人同被聘为中央研究院特约评述员(相当于今学部委员)。

李详留下的主要著作共18种,1989年后人将其文稿辑为《李审言文集》发行,自幼家住在凤凰桥西、蟒蛇河边的张本庄上的“中共一枝笔”胡乔木专为该书题签,还称与李详先生是“半个老乡”。

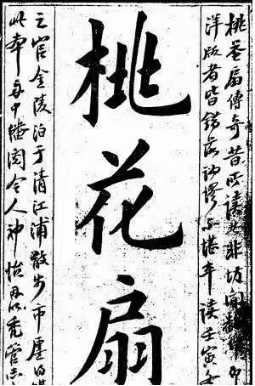

五 一个清朝初年留传下来的文坛秩事---孔尚任“日监河工,修缮新官河;夜泊凤桥,修撰《桃花扇》”

孔尚任(1648-1718),字聘之,又字季重,号东塘,别号岸堂,自称云亭山人。山东曲阜人,孔子六十四代孙,清初诗人、戏曲作家。世人将他与《长生殿》作者洪升并论称“南洪北孔”。

(图为泰州桃园陈庵孔尚任著书蜡像)

据1993年版《盐城县志》记载,蟒蛇河旧称官河,自清朝康熙年间易名新河。由头是康熙年间曾大修,这条大河全长百余里,流经龙冈镇境内晓庄、张本、大顾、洪渡、兴龙、凤凰、青龙等村(居),沿(穿)镇境就约40里,是那次疏竣拓修的主要河段。

清康熙二十六年(1687年),特敕侍郎孙在丰监修下河工程,由姜官庄至冈门东挖深拓宽。是年秋(一说康熙二十五年夏),国子监博士孔尚任到冈门镇视察疏浚工程,官船正常系泊在凤凰桥东南寺东侧的冈沟河与蟒蛇河交汇的湾子边。官邸(相当于如今的工程指挥部)就设在南寺的东西厢房,他在这里留下了四首专写龙冈的诗篇,其中有首著名的《视冈门新河》: 万顷洪荒水,今书入海年。 无穷新版筑,有限死金钱。 岸草经秋长,商船薄暮连。 往来歌禹绩,翻遣泪潜然。

孔尚任计在龙冈古镇逗留不足两年,此间除了忙于政务,暇余时间大都在修改《桃花扇初稿》。离盐居泰后,在泰州凤城河边的陈庵又继续修补《桃花扇》。 康熙五年,孔尚任中秀才,时年才十八。三十岁时乡试种,游石门山,选胜结庐,写成《桃花扇》初稿,初备骨骼,尚欠血肉。他随工部侍郎孙在丰在盐淮扬泰监修下河入海口工程期间,目睹了沿海地区盐民渔民农民之疾苦,深切感悟到了官民之间阶级矛盾的剧烈,结识了冒辟疆、邓孝威、石涛等一批名士乡贤,又重游南明故地,感慨万千,他将掌握到的大量事实融入文稿,将故国忧思和兴亡悲慨诉诸笔端,《桃花扇》便有了更为丰富的血肉。这为十五年后(约康熙三十九年)《桃花扇》正式脱稿问世起到了坚实的铺垫之力。

《桃花扇》付梓问世二百五十余年后的上世纪五十年代,龙冈十五里沙冈上建起了一座千亩果园,如今已升级为省级森林公园,每年成片桃花在春风中绽放吐芳;十五前泰州的凤城河陈庵一带也建成了一爿桃园风景区。孔尚任在盐淮扬泰治水著书的故事得以广泛流传,两处景区都布置了孔尚任治水著书的陈设和展厅,这是里下河地区人民对孔老先生最好的纪念!

六 凤凰桥,一座穿越千年的桥!一座有情有义、重情重义的桥!一座有故事的桥!有人说“一座凤凰桥,半部龙冈史”,显然有点夸张。但此桥和滔滔蟒河承载着古黄海岸里下河地区厚重的历史文化和独特的民俗风情,共同见证了龙冈这座千年古镇、大美小城的沧桑巨变,彰显了自古以来沿海人民的忠贞仁义的家国情怀!她的雄姿风采、她的动人故事、她的忠义品格、她的奉献精神无不寄寓着优秀的传统儒家思想,教化激励了一代又一代龙冈人、盐城人!

凤凰桥!您是里下河水乡的精灵,您是古镇龙冈的魂!

(2022年8月于盐城)

作者简介:

彭相鸿,笔名红锁子、林云轩,江苏盐城人,曾长期从事文秘、宣传工作,爱好散文、诗歌写作及民俗研究,作品散见报刊及网络平台。

荐稿:武佩顺 编辑:吴勇胜 总编辑:陆碧波

|