|

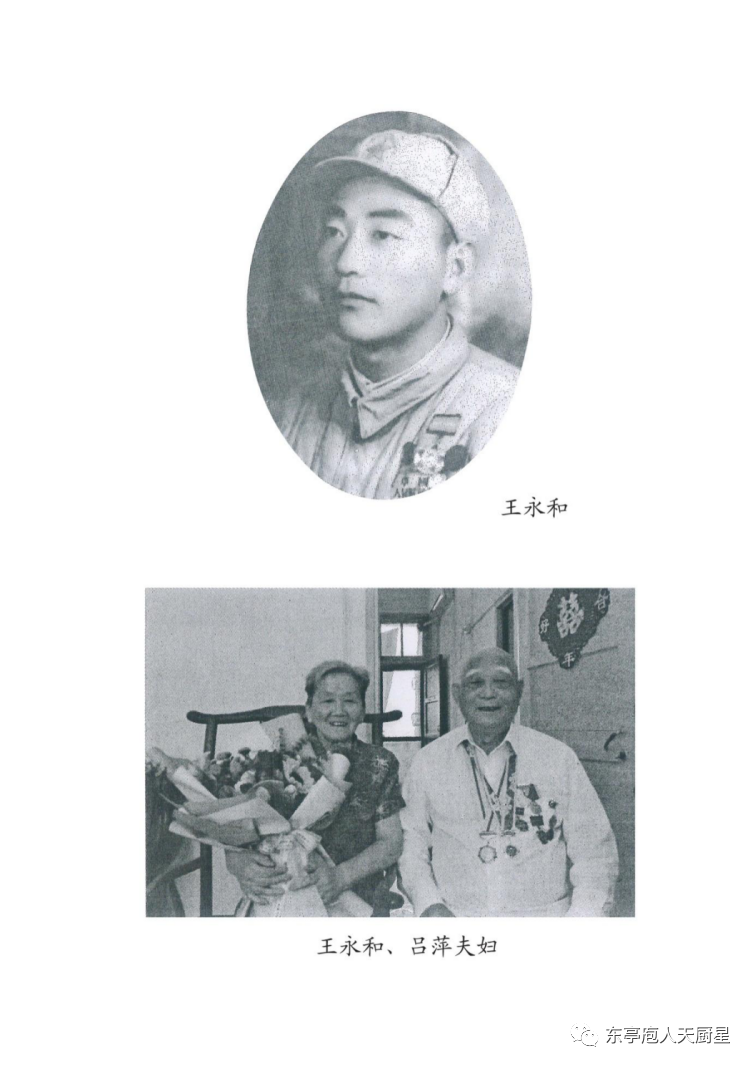

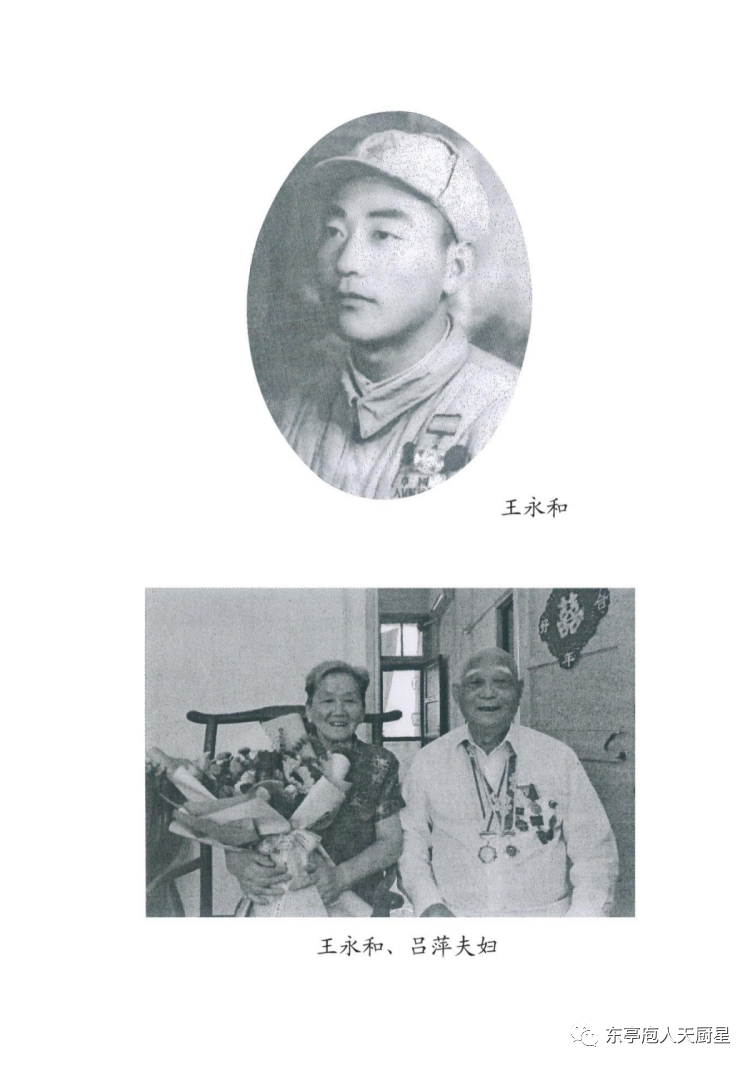

新四军老战士、“冰雕连”重组时首任副连长王永和是东台人

曹晋杰

2021年,一部以抗美援朝战争长津湖战役为背景的电影《长津湖》在全国热映。影片中除了向人们展示战争残酷性的同时,也让一个英雄群体成了人们的热议话题。这个英雄群体,就是潜伏在长津湖A口中的志愿军9兵团20军59师177团1营6连,负责阻击美军从死鹰岭逃窜,最后全连125名干部战士,全部都冻死在了阵地上。只见他们一排排俯卧在零下40摄氏度的雪地上,端着冲锋枪、握着手榴弹,保持着整齐的战斗队形和姿态,仿佛是跃然而起的“冰雕”群像,被人们尊称为“冰雕连”。他们信念如铁、视死如归的英雄壮举令世人敬仰。在江西省上饶市,就有一位92岁的新四军老战士,他就是担任“冰雕连”重组后的首任副连长王永和。

(一) 1928年6月,王永和出生在江苏省东台县三仓区夏灶村一个贫苦农民家庭。母亲先后生了5个孩了,都因为家里穷困潦倒而夭折了,王永和是母亲生育的第六个孩子。从10岁开始,王永和被迫为地主家放牛。

也就在他12岁这一年,新四军东进,揭开了东台人民在共产党领导下打日本侵略者求解放的崭新篇章。而王永和所在的三仓是苏中抗日根据地的军事指挥中心。1941年初,新四军一师师长粟裕率领部队驻扎在这里,历时4年之久。

在进步青年的影响下,疾恶如仇的王永和也帮着为新四军站岗、送信、查路条。1944年10月,他追随新四军部队在东台、高邮、泰州一带风餐露宿,昼袭日伪军、夜端敌炮楼,正式成为穿梭在抗日战争烽火硝烟中的新四军苏中军区东台独立团的战士。1946年5月,王永和加入中国共产党组织。

在解放战争中,他随部队改编为华东野战军第一纵队二师六团,先后参加了苏中战役、宿北战役、莱芜战役、豫东战役、淮海战役、孟良崮战役、渡江战役和解放上海等战斗。

由于王永和作战勇敢,成绩突出,他先后荣立一等功和大功、小功各1次,并提升为班长、排长、副连长等职。

在参加数以百计的战斗中,究竟负过几次伤,早已不在王永和的记忆中了。但有两次负伤住院治疗的情况,在他的人事档案里有清晰的记载。 第一次,是在1947年5月16日的孟良崮战役中。王永和所在的华东野战军第一纵队与兄弟部队协同作战,全歼了蒋介石的嫡系、精锐之师整编74师和整编83师1个团约3. 2万人。5月15日下午总攻发起后,他所在连队担任主攻任务。作为班长王永和带领战士们,只顾猛打猛冲,直至第二天下午战斗结束,他才感觉左腿裤筒湿漉漉的,原来敌人的子弹在他左大腿上打了个贯通伤,鲜血已经湿透了整个裤腿……

第二次负伤住院治疗,是在淮海战役中。1948年11月6日,淮海战役打响。6天的时间,王永和所在的华东野战军在碾庄圩地区,歼灭国民党军黄百韬兵团约10万人。在第三天的双堆集战斗中,狙击敌人的步枪子弹穿透了王永和的右肩部,而这一次差点儿要了他的命。由于当时医疗条件受限,导致王永和在伤未痊愈的情况下,便南下参加解放上海的战斗。他肺部被严重感染,医生截取他的两根肋骨后,切去其三分一的肺才算是保住了他的性命。

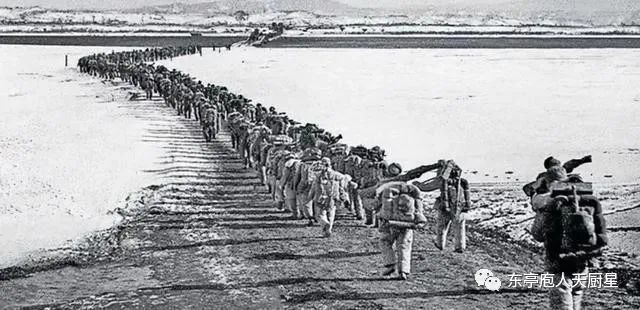

新中国成立后,党中央开始着手解决台湾问题。1950年11月初,肩负着渡海作战、解放台湾使命的华东野战军第9兵团,正在东南沿海进行临战训练,突然接到党中央的紧急调令,入朝担负东线作战任务。

此时王永和担任第9兵团20军59师177团1营作战参谋,他不顾身体的残疾,坚决要求紧随部队入朝参战。

(二) 1950年11月7日,志愿军第9兵团进入朝鲜后,迅速开赴长津湖地区。为了造成战役的突然性,近15万志愿军翻山越岭、隐蔽接敌,衣着单薄,只能裹着被单行军,靠一把炒面、一把积雪充饥,到了后来,也只剩下硬得啃不动的冻土豆了。指战员们昼伏夜行,严密伪装,忍着酷寒、饥饿、疲劳,在覆盖着厚厚积雪的山脉和树林中连续行军,悄无声息地抵达预定战场,并通过大范围的穿插迂回包抄,将美军陆战第一师和第7步兵师截为5段,形成分割围歼的有利态势,这便是著名的长津湖之战。

此时,朝鲜遭遇了百年不遇的严寒气候,在这个号称朝鲜屋脊的长津湖地区,海拔都在1000-2000米之间,比周边地区更加寒冷,环境极为恶劣。

美军在不敌我军的誓死攻击下,准备撤离。为了将美军全歼于长津湖地区,志愿军第9兵团已经安排了一支队伍,埋伏在通往水门桥边的死鹰岭两个高地,只要美军出现,便立即给他们致命一击。本该在25日发起进攻的志愿军第九兵团,由于天气实在太冷了,进攻时间不得不向后推迟两天,于27日发起总攻。

王永和为了不打草惊蛇,在雪地里趴了三天三夜。王永和和战友们大多是南方人,根本不知道零下40摄氏度,在没有棉衣穿着的情况下,那意味着什么?枪被冰封,稍不慎,握在铁柄上的手掌皮会被粘黏住,根本无法射击,大家只能靠投掷手榴弹杀敌。28日凌晨1时许,王永和所在177团1营发起突然攻击,美军陆战7团2营F连3排遭受致命打击,几分钟被歼灭15人,负伤9人,被迫撤退到第二道防线。当晚,王永和又和战友们再次发起猛烈攻击,突破了美军的防线,双方打得非常惨烈。

29日夜间,王永和所在团再次组织向美军德洞山阵地发起攻击,结果,8个小时决战下来,177团2营和3营伤亡殆尽。美军陆战7团和B连,趁机组织向德洞山南面的死鹰岭反击。第三天,当冲锋号角吹响时,人们才发现125名干部战士再也没有爬起来,他们早已经没有了呼吸,被化作冰雕。 作为1营作战参谋的王永和,由于长津湖战线拉得长,加上通信设备落后,上级指示、命令的上传下达,常常是靠双腿来回奔跑,有的地方积雪齐腰深,他1.78米的个头,有时一天需要来回奔跑100多里。12月7日,王永和在一次传达指示返回的路上,因为饥寒交迫而晕倒在积雪里,幸亏被战友及时发现、送战地医院救治,才避免了被化作冰雕的险境,但他的双腿被严重冻伤,成了永远无法治愈、拖累他今后生活的顽疾。

毛泽东专门致电志愿军总部并第9兵团:“九兵团此次东线作战,在极端困难条件下,完成了巨大的战略任务。因气候寒冷、给养缺乏及战斗激烈,减员4万之多,中央对此极为怀念。”

骄横的美军上将李奇伟知道了这件事,他感慨万千地在办公桌上写下了一行大字:“向中国军人致敬!”英国陆军元帅蒙哥马利闻听此事,他用非常坚定的口气告诫全世界军人:“只有傻瓜才敢于同中国军人交手”。中国军人的英勇精神,不仅是东方的奇迹,也是世界的奇迹。

长津湖战役结束后,志愿军第9兵团第20军首长,决定抽调新补入的兵员,重新组建59师177团1营6连(即“冰雕连”)。连长由所在营副营长兼任,王永和作为在这次战役中表现出色的战斗骨干,被师党委任命为该连副连长主持工作。

此后,王永和带领这个连队参加了抗美援朝第五次战役。在入朝作战中,他本人先后歼灭敌人5名,炸毁隐蔽工事1个。

(三) 1954年,抗美援朝战争结束回国后,王永和被授予上尉军衔,并安排他到解放军南京高级步兵学校进修学习。1956年3月,他因旧伤复发,肺部大量出血,只得休学,送到安庆驻军医院住院治疗。两年后,组织上考虑其身体健康原因,安排王永和转业到中科院江西分院庐山天气控制研究所工作。拖着伤痕累累的躯体,王永和难以适应庐山隆冬袭人的潮湿和刺骨的寒气,旧疾的拖累使他常常行走蹒跚。1963年,为照顾他的身体状况,组织上安排他到上饶地区粮食局劳动人事科工作。

1963年7月,由于下属的弋阳农机二厂管理不善,更换了几茬领导工作仍不见起色。于是,地区粮食局党委决定让王永和去主持工作。王永和对待工作从来都像打仗那样,总是拼着性命去干。因为条件简陋,没有家属房居住,他和一家人便住进了工厂车间一个角落里。赤热炎炎,汗流浃背,还有机器的轰鸣声;寒冬腊月,没有玻璃的窗户,四面冷风飕飕。面对困难,王永和没有退却,他带领全厂职工学标准、攻技术、谈营销,一干就是16年,硬是把一个小农具加工厂,发展成了能生产各种粮油机械加工设备的中型规模企业-上饶地区粮油机械厂,生产的设备销往全国各地。

1979年初,王永和调任上饶地区粮食贸易公司任党支部书记。他再一次带领职工刻苦攻关,并探索出了贫困地区粮食贸易的新路子,受到中共上饶地委、行署的表彰。就这样,尽管岗位不断变换,但王永和忠诚奉献的初心始终没有改变。

1983年,终因旧疾加剧,无法坚持正常工作,经组织批准,王永和提前离休。他来到上饶市原地区粮食局宿舍,这幢始建于上世纪八十年代初的老房子,已经破败陈旧了。王永和一家居住在4楼,面积约90平方米,家里面的摆设,仍停留在那个年代的风格上,水泥地板上涂着的红油漆,是那个时代的流行色。

没有电梯,对一个50多岁、双腿还患有严重冻伤顽疾的老人来说,上、下楼无疑是件艰难的事。王永和除了患重病被家人抬下楼去住医院,已经好多年没有下过楼了。家里房顶漏了,也一直没有办法维修。

1993年4月1日起,我国对现行的粮油流通体制进行重大改革,取消了统购统销制度。王永和3个在粮食系统工作的子女,都面临着下岗的境地。有些人拉关系走后门,为子女调入好工作单位。而对一无资金、二无技能困境,子女们当然会想着让为建立新中国抛头颅、洒热血的父亲,去为保住自己的“铁饭碗”说说情。

但是,面对家人的不断提议,王永和始终坚持谁也不找,他总是语重心长地劝导子女说:“再苦,也没有朝鲜战场上苦。和我一起去打仗的许多战友,把年轻的生命都献给祖国了,他们要求了什么?比比他们,我能够活下来,已经是非常幸运了。你们都有健康的身体,再苦再难,也应该靠自己的劳动去创造、去争取。在改革开放面前,我们决不能给国家和集体添堵”。在王永和的要求督促下,子女们每天起早贪黑,开始靠磨豆浆,蒸包子、馒头,做风味小吃,走街串巷叫卖做营生,王永和有时也会兴致勃勃地加入其中,这成了附近小区一道特别亮丽的风景。很快,这一大家子人,不仅把小日子过得安稳了,存款和笑声也随之润泽了整个家庭。

王永和的妻子吕萍,是临时工,组织上照顾,给了一个转正指标,可王永和把指标让给其他人,他说:别的同志比自己家更困难、更需要这个指标。吕萍说:我嫁给他,吃了一辈子亏,就连社保都是自己花钱买,到如今我80岁了,一个月也只能领取1600多元的生活费。正因为这一件件看似平凡的小事,才使我们更加感叹眼前这位身经百战、出生入死的共产党员博大胸怀。

(本文根据王健根、刘智勇调查材料整理,作者曹晋杰为新四军纪念馆首任馆长)

来源:东亭庖人天厨星

编辑:吴勇胜

|