|

三年的疫情终于过去了,春节期间带着家人到三清山和武夷山散心,年初六回上海,行车到台州,感觉高速公路严重拥堵,查看地图,发现回上海的路上到处都是红色,全家商量后,一致决定当天就留在天台,等到初七大部分人上班后再走。

其实很早以前就想到天台看看,因为天台有很多陆氏先贤的遗迹。天台赤城镇东岙村的两棵古树尤为著名,趁此机会一定要去看看。下高速之前就与天台本地宗亲陆树栋联系上了,他听说我要来,非常高兴,自告奋勇当向导,于是我们开车到天台县法院附近接上他,一路向东岙村驶去。沿着赤城山下的盘山公路,我们一路愉快交流,了解到整个天台县陆氏有好几个分支,陆树栋自己的那一支有五六千人,其他几百人的小支也有好几个,等会要去的东岙村就是一个纯陆氏村落,人数有好几百。路上看到赤城山风景区的导向牌,突然想起南宋诗人陆游的一首诗:“七十年来乐太平,白头父子事春耕。因思世事悲身事,更听风声杂雨声。四海故人强半死,一襟清泪对谁倾。新春要觅烧丹处,不住青城住赤城。”这首诗写于陆游晚年,他梦想到赤城山修道炼丹。山阴陆氏从陆游高祖陆軫开始就有修道的传统,陆軫晚年还炼丹辟谷,当年的家庙也是信奉道教,庙中有一口井,人称陆太傅井,至今仍存。陆游的叔祖陆傅也建有道院,陆游和其他堂兄弟如陆洸等都好道,长兄陆淞亦是同道中人,东岙村据说就与陆淞有关。

开车到了金庭湖畔,拐入一条入湖小溪边上的村道,我们来到东岙村。在村外就可以看到高大的树冠,我们把车停好,朝着大树方向走去。陆树栋先前已经联系好了东岙村的族长,我们赶到树底下时,族长已经在那里等我们了。族长热情迎接我们,向我们介绍两棵古树的故事。两棵古树一棵为苦槠,一棵为香樟,苦槠干老枝虬,香樟遮天蔽日,两棵树相距不到二十米,比邻而居,互相搀扶将近九百年。两棵树胸径都有四五米,周长可达将近十米,需要七八个才能合抱。两棵树都已中空,香樟内部还有火烧的痕迹,内部可容纳数人,可以想象曾经有多少幼儿在里面捉迷藏。两棵树一苦一香,让人产生很多遐想。传说这两棵古树分别是陆游和他的长兄陆淞所栽,苦槠为陆游所栽,香樟为陆淞所栽。当年陆游受母命与爱妻唐婉离婚,后又受投降派排挤,胸怀抗金之志,却报国无门,于是隐居在天台县桐柏玉宵宫,借物明志,在山下栽下了一棵苦槠。他的长兄陆淞的心情完全不同,陆淞任天台知县期间,妥善解决了赤岩银场纠纷,得到朝廷嘉奖,升职为江西广信府知府,由于天台百姓的挽留,朝廷敕令他领知府俸禄,继续留任天台县知县,以示对勤政爱民官吏的嘉奖。陆淞高兴之余,在弟弟陆游所栽的苦槠旁种下了一棵香樟。陆淞的后人为了守护这两棵树,就搬到树边定居,九百年来,虽然家族成员不断外迁,至今仍然有几百人定居在东岙村,这是一个纯陆氏村落,走在村中曲折的村道,感觉既幽静又干净,再看看周边村民还沉浸在过年的喜悦之中的表情,突然就想起陆游《游西山村》的诗句:“萧鼓追随春社近,衣冠简朴古风存”,放翁八百多年前描写的场景,至今犹存。

传说的故事很美,但是有很多细节却经不起推敲。据宋代《嘉定赤城志》记载,陆淞任天台县令是绍兴二十二年,绍兴二十五年离任,任期三年,继任者是韩元龙。从赤城志的记载来看,陆淞没有连任天台县令,当然就难有百姓挽留且拿知府俸禄的故事了。陆游作为一个史学家,参与了会稽陆氏宗谱的编撰,并于隆兴二年为家谱作序,在这套家谱中,他的哥哥陆淞以祖恩补通侍郎,历秘阁校理、工部郎中,知辰州,至左朝请大夫,并没有任职天台县令的记载,这套家谱中记载陆淞生于大观己丑年(1109年),淳熙九年去世,葬于父亲陆宰墓侧,他的先后世系是:陆佃-陆宰-陆淞-三子级、纯、缙;天台陆氏家谱中记载陆淞只有任职天台县令的经历,任职时间是绍兴十三年,政和六年出生(1116年),淳熙十年去世,葬于天台二都龙潭竹岙口,他的先后世系是:陆佃-陆甯-陆淞-三子尹、望、夷。宋代《嘉泰会稽志》中有陆淞墓葬的记载,且陆游长子陆子虡是编纂之一,对大伯父的墓葬不会弄错。而宋代《嘉定赤城志》则没有陆淞墓地的记载,天台陆氏家谱的记载只是孤证,明清之后的台州地方志可能引用了家谱的记载。从这两本家谱和两地宋代的方志的记录来看,当时可能有两个同名同姓的陆淞,一个是陆游长兄陆淞,一个是天台县令陆淞,东岙村的居民是县令陆淞的后代,与陆游的哥哥关系不大。按照天台陆氏宗谱的记载,天台县令陆淞跟陆游也是堂兄弟,陆游到天台与之相会完全有可能,但是时间似乎有些冲突。综合天台陆氏家谱和《嘉定赤城志》的记载,陆淞留任应该是在第一届任期结束以后,时间是绍兴二十五年,这与陆游到天台的时间不符。根据陆泊之《陆游年谱》记载,陆游第一次到天台是绍兴十四年他二十岁的时候,这一年他与唐婉新婚,好友王仲信、王明清兄弟的舅舅曾惇知台州,他们一起到台州,陆游有了首次天台游。于北山《陆游年谱》记载绍兴十八年,陆游自剡中入天台,陆泊之《陆游年谱》认为时间可能有误,因为这一年,陆游父亲去世,长子陆子虡出生,陆游恐怕分身乏术,陆游第二次游天台的时间应该是绍兴十九年,此后未见他游天台的记载,只是到晚年在《寄天封明老》诗中回忆:“浪迹天台一梦中,距今四十五秋风”。这首诗作于绍熙四年,按照陆泊之考证的结果,绍兴当地纪年是按照“碰头年”,即晚一年来记载,那么陆游最后一次到天台的时间就是绍兴十九年。无论是绍兴十八年还是绍兴十九年,都跟绍兴二十五年无关,当然就没有跟陆淞一起种树的故事了。东岙村两棵古树历经风雨将近九百年,尽管是不是陆淞、陆游兄弟亲手栽种,却也实实在在地呵护陆氏数十代人,值得所有陆氏后人敬仰。国清寺始建于隋开皇十八年(598年),初名天台寺,后取寺若成,国即清,改名为国清寺。隋代高僧智越在国清寺创立天台宗,为中国佛教宗派天台宗的发源地, 影响远及国内外。鉴真东渡时曾朝拜国清寺。日本留学僧最澄至天台山取经,从道邃学法,回国后在日本比睿山兴建延历寺,创立日本天台宗,后尊浙江天台山国清寺为祖庭。

刚到寺前,就看到照壁上“陏代古刹”四个大字,为赵朴初所题。当年隋文帝杨坚世袭父爵后,以随地,也就是湖北随州,作为起势发迹的根据,后来建立了随朝,他将他随字中间的走之底去掉,命名为:陏。意思是江山不走了,要世代相传,坚守天下。他的想法跟当年秦始皇要把江山传万代一样,巧合的是这两个王朝都是二世而亡。后来唐太宗很不喜欢陏字,就把陏朝改为隋朝。

寺庙中的佛像跟其他地方大同小异,历史底蕴则完全不同,印象深刻的是寺中的一棵隋梅。这棵隋梅为国清寺开山始祖章安灌顶大师所植,迄今已有一千四百年历史,是国内最古老的梅树之一,也是国清寺镇寺之宝。随隋梅高达十米,胸径将近半米,冠幅达七米左右。主干遒劲,旁多枝干,攀附在主干上,仿佛千年古藤。树旁还有很多名家碑记和跋语。

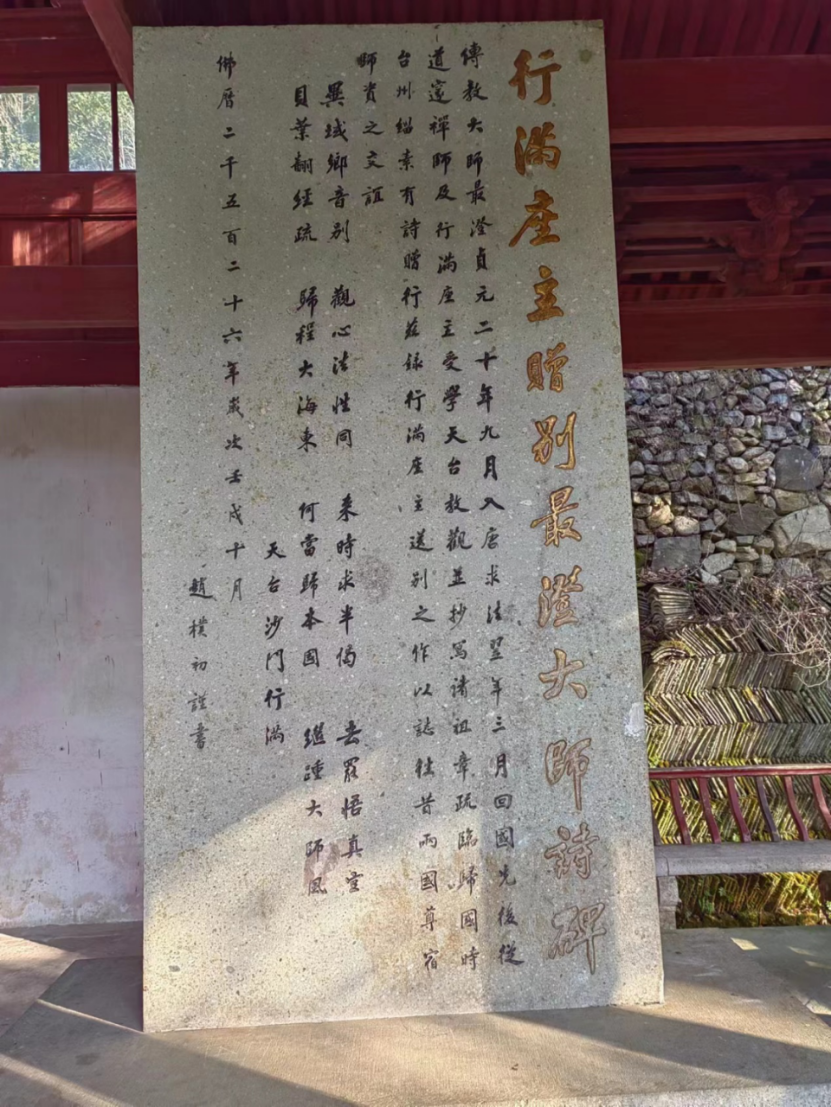

在藏经楼旁边有一个小亭,亭中立有几块石碑,其中有两块跟日本僧人最澄有关,一块是”行满座主赠别最澄大师诗碑“,另一块是”最澄大师得法靈迹碑“。行满座主的诗云:”异域乡音别,观心法性同。来时求半偈,去罢悟其空。贝叶翻经疏,归程大海东。何当归本国,继踵大师风“。从行满座主的诗中,可以看出他对最澄的欣赏和祝福。最澄,俗姓三津首,幼名广野,日本近江国滋贺郡人。少从近江国师行表高僧出家,后赴南部,在鉴真生前弘法的东大寺受具足戒,并学习鉴真和思托带来的天台宗经籍。日本延历七年(788年),他在琵琶湖畔的比睿山自刻药师如来佛供奉,并建立了日枝山寺。此即日本天台宗的根本中堂,后称一乘止观院,也就是后来的延历寺。在这里,最澄阅读了天台三大部以及《维摩经疏》、《四教义》等天台教籍。自此深深皈依天台妙旨,萌发了入唐求法的愿望。唐贞元二十年(804年),他经日本天皇的批准,率弟子义真等,随日本第十二次遣唐副使石川道益抵中国。最澄七月从筑紫(今福冈)出发,八月底到达明州,因海上风浪颠簸,染病在身,在明州开元寺将息半月,之后向明州官府提出巡礼天台山的申请,获明州官府同意。明州书史孙阶于九月十二日发给他碟文,二十六日到达台州后,台州刺史陆淳在碟文额首、骑缝处有行草签字并盖印。最澄拜会陆淳时,奉上十五两黄金,并纸、笔、火铁、兰木、水精珠等一批厚礼,被陆淳谢绝,让他换来文房四宝抄写经书,一时传为佳话。九月二十七日,陆淳和天台宗七祖道邃一起陪最澄到天台山。贞元二十一年二月,最澄欲去明州,台州府为他在明州碟文上填写公文,三月一日,陆淳在碟文上签批“任为公验,三月一日台州刺史陆淳印”并盖印。

最澄回到日本后,在比睿山大兴天台教义,正式创立日本佛教天台宗。比睿山延历寺遂成为日本天台宗祖庭,为历代日本天台宗僧人和信徒所瞩目。当年最澄带回日本的通关文牒一直保存在那里,成为日本国宝,也让我们在千年以后得以看到陆淳潇洒飘逸的行草书法真迹。唐代的通关文牒很多人都是从西游记听说的,通关文牒其实就是中国古代护照,它是古代通过关戍时拿的通行证,曾被称为符、节、传、过所、公验、度牒、路证等,每到一国需加盖该国或者地方首长的印玺方可。遗憾的是唐代的通关文牒国内没有传承一份下来,日本保存的是唯一一份唐代文牒,所幸在新中国成立以后的考古发掘中,在新疆发现了几份文牒,其中在1959年,文物专家于吐鲁番阿斯塔姆那509号墓中,发现唐代一份“过所”,即唐人通过水陆关隘必须出示的交通证明书,它是由三张纸粘接而成的,但因年代久远,前后内容缺失,幸运的是剩余部分保存完好,文中共有五处朱印。存放在博物馆的“台州碟”,具有非常高收藏价值,它的发证人是唐台州刺史陆淳。两处文牒都跟陆淳有关,陆淳是唐代著名的儒学大师,是中唐新春秋学派的集大成者,柳宗元对陆淳执弟子礼。他的学术成果被永贞革新派作为改革的理论依据,遗憾的是永贞革新很快就失败了,相关人员受到处罚,这就是历史上著名的二王八司马事件,柳宗元、刘禹锡等终生受此事件伤害,陆淳则在永贞革新失败之前就去世了,因为是唐宪宗的太子侍读,没有受到牵连。陆淳家族从吴郡迁徙到湖北黄石东方山一代,如今枝繁叶茂,那一支的陆氏人口到现在有十几万人,陆淳当年签字的明州牒,被他的后世子孙复印后悬挂在东方山家族祠堂中,供后人景仰膜拜。陆氏人口大约四百多万,在全国姓氏排名七十位左右,对中华文明的贡献没法跟上亿人口的大姓相提并论,但是从人口比例来看,历代陆氏对中国文化的贡献是巨大的,如果按照姓氏贡献排名,陆氏贡献的排名远远超过人口数量排名。只要留心,全国很多地方都能找到陆氏先人的踪迹,这是值得我们陆氏骄傲和自豪的。湖北鄂州樊湖处士陆才森 2023年4月29日撰于湖州长兴

来源:陆氏大家族

编辑:吴勇胜

总编辑:陆碧波

|