|

题记:高邮老人高季骝曾撰文称:“民国十年大水…张謇专轮来邮,抵岸后,当由地方代表请张至附近的承天寺休憩,防堤民众也相随至寺…护从卫队探知寺有后门,此处并无民众,即命卫队保护出寺…临行时,将寺壁所悬的明代观音像携走。”张状元真的“携走”了高邮国宝、吴道子绘《观音像》吗? 如果您喜欢这篇文章,麻烦手动点击右上方的“关注”。感谢您的支持和鼓励,希望能带给您舒适的阅读体验。 清末民初,近代实业家、光绪状元张謇先生在南通创办通州师范学堂与通海农学堂,1952年大学院系调整,两校迁江苏扬州,发展为今天的扬州大学,留南通的部分则发展为南通大学。除此之外,南大、复旦、同济、河海、上海海事、上海海洋等大学前身均由他主导或参与创办。张謇先生与高邮有缘分亦有误解,高邮民间甚至认为他与高邮名画丢失案有关。

张謇先生 1张状元与高邮运河的缘份 张謇先生早年来过高邮,第一次来应当在同治十三年(1874年),他21岁时,随通州知府孙云锦经高邮去淮安查勘渔滨河积讼案。查张謇日记,其内容始于同治十二年(1873)农历九月。次年五月,张謇随孙云锦由南京往淮安,于十六日(1874年6月29日)经高邮时,曾记“是日有《题莲瓣》三绝。” 1912年以后,张謇先后担任导淮督办、全国水利总长,留下了大量导淮治运的设想、规划、方案等资料,以及测绘图纸等档案。在导淮治运的过程中,与里运河中段重镇高邮之间,更是有解不开、扯不断的关系。

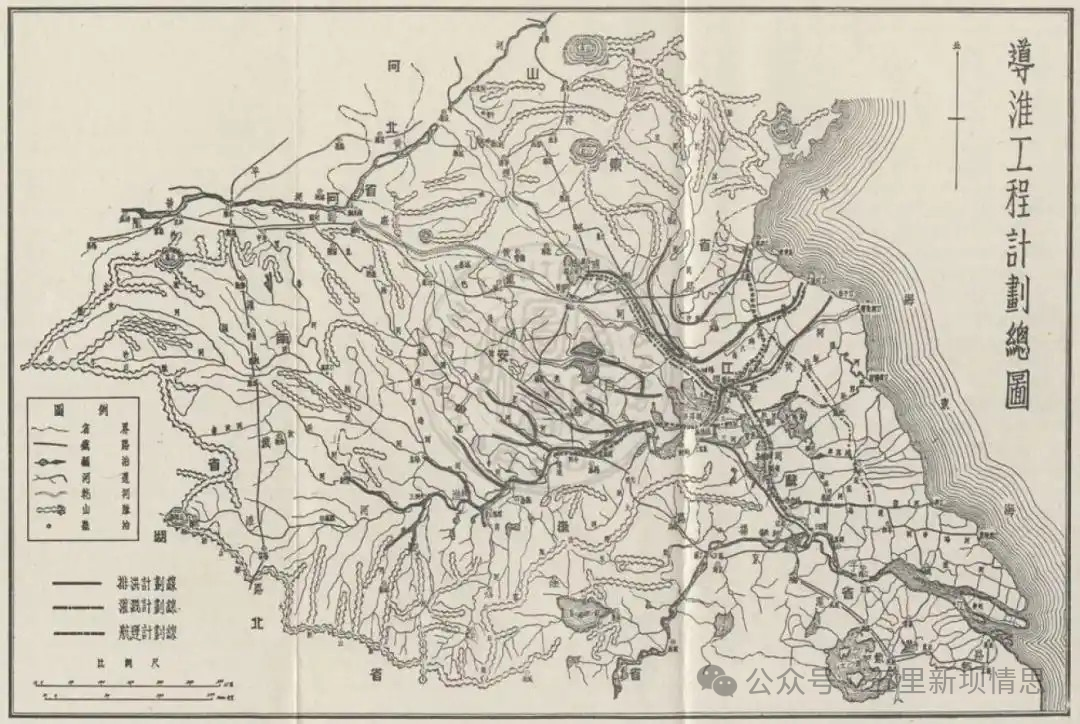

导淮工程计划总图 民国二年(1913年),北洋政府设导淮局,次年改导淮局为全国水利局,张謇任总裁,与美国红十字会订立“导淮借款”合同,欧战(第一次世界大战)突起,草纸遂废。民国八年,张謇发表《江淮水利施工计划书》,主张江海分疏。民国十年,督办江苏运河工程局测量关于淮河各处水位流量甚详,运河督办张謇鉴于防汛之危急,导淮工费巨大,提出了《淮沂泗沭治标商榷书》。民国十四年,全国水利局发表《治淮计划》。卒以工款无着,有计划而无事功,然导淮之声,震于全国,这一阶段的导淮运动,主要以张謇一人之力在督导测绘淮河流域,为导淮和治淮规划,奠定坚实的技术基础。 徐世昌任民国大总统时,派人至南通询问张謇是否愿意做苏北运河督办。张謇要徐世昌答应他两个条件才肯出任此职,其中一个条件就是任命前江苏省省长韩国钧为会办。徐世昌答应了张謇的要求,于是张謇与韩国钧应命就职行事。

江苏省长韩国钧先生 1920年3月27日,张謇与韩国钧在扬州召开督办运河局成立会。4月1日,正式在江都县城(扬州)设局办事。两人综合前人的治水经验和历年的考察报告,发表了《江淮水利施工计划书》,同时提出了筹措施工经费的方法。此后,韩国钧一直担任督办江苏运河工程局会办一职,即便在任江苏省长兼署督军期间也未辞职,一直协助张謇治理江北运河,并全面主持工程事务,但终因巨款难以筹集,工程时开时停。两人只得四处奔走,联合泰县、东台、盐城等地区的盐商、士绅共同捐助,同时敦请江苏省政府拨款。

扬州大学黛黉桥 2民国十年(1921)高邮大水中的张状元 民国十年(1921)夏,徐海淮扬地区遭受严重水灾,中央的赈灾款项迟迟未到,张謇与韩国钧两先生联名致电江苏督军齐燮元、省长王瑚,请求他们向中央催促。当年8月,江淮地区连遭暴雨,张謇、韩国钧会同各方面人士从海安出发,沿途勘察泰州、兴化、东台、高邮等地堤坝和灾情,连开车逻坝、新坝、南关坝泄洪。 高邮段运河水势高涨,开坝后,三坝津门总宽约二百丈,以此坝口宽度,宣泄运河之水,其水位不但不降,反而逐渐上涨。农历八月十六日午后,在通湖桥地段,河水漫堤,幸在白天,当即抢险施救,临时得以无恙。

扬州大学张謇小花园 从此地方教育界、工商界人士自动组成防汛队伍,协议分队分段防汛,日夜梭巡不歇。十八傍晚,又发生水警,即由县商会垫款,加高堤防。复遇西北风骤起,湖浪滔天,漫过西岸而直冲东坝。这时运河之水,又有增无减,堤仅高出地面丈余,危险万分。 地方人士集议,有人提出,以运堤加高,亦不过扬汤止沸,开昭关大坝,才能釜底抽薪。 当即电请运河督办张謇开放昭关大坝,借消水患,而保民众生命。张回电不准。部分邮人猜测,张巳将东海草滩,垦为棉田,供其私人自办的大生诸纱厂原料所需。莫非是因此坝如开,泄水量大,棉花收成无望,故不允许请求。皆误解状元为一己私利,而视运东诸县人民的生命财产,无足轻重。 这些狭隘看法,眼光立足于地方一隅,与事实严重不符。原因有三:首先,里下河地形是典型的碟形锅底洼地形,中间低,四周高。它的南面是通扬运河和沿江高沙地;西边是历史上视为王朝生命线的大运河和高耸的运河大堤;北边是黄河故道,比里下河高5米以上;东面是串场河和范公堤,也比里下河高1—2米。最低地方如高邮东北部与整个兴化,高邮的清水潭、司徒潭,兴化的大纵湖一带,宝应的射阳湖均是锅底。大水之年,兴化积水往往三四个月方退,而越过串场河与范公堤入海之水是受河渠管束的。其次,如悯惜海滨棉田收成,则断不会先开三坝;最后,昭关坝于道光六年(1826年)、中坝在咸丰三年(1853)均已停闭,因此在清末两坝已经废置且年久失修,再未启用过,此时要求开昭关坝是不了解情况的臆断,考虑不开是预测,开坝可能有不可控制的结果。 10月1日,张謇赴扬州,会同省民政长韩国钧(兼运河工程处会办,张謇为督办)约高邮、宝应、江都、兴化、盐城、泰县、东台七县开会商量对策,运河工程处处长高邮人马士杰(隽卿),还有国会议员兼高邮县商会会长王鸿藻(蕴之)参会。另地方代表董仲薪等十人亦面见张謇,议而不决之下,请求督办来邮察勘水势。

高邮运河 于是议定,张謇与韩国钧专轮来邮,抵岸后,当由地方代表请张等至附近的承天寺休憩,防堤民众也相随至寺。谈吐间,张亦认为危急,当由代表请张下令开坝,随大流的群众更是情绪激动。张仍不允所请,这时张亦无从脱身,护从卫队探知寺有后门,此处并无民众,即命卫队保护出寺,登轮而去。民众沸腾逼宫,使张十分尴尬。幸此时水退,情势好转,再加高邮“铁汉”夏宗彝仗义打抱不平,方得解围。 通过调查,张謇发现泄洪要道,东台的王家港淤塞严重,决定先疏浚王家港。随即发函近百封,分别寄民国大总统徐世昌,国务总理梁士诒,外交总长颜惠庆,全国水利局总裁李国珍、副总裁孟锡钰,江苏省省长王瑚,江苏省财政厅厅长严家炽,江苏省督军齐燮元,淮南垦务局总办吕道象,华洋义赈会各有关县市地方士绅,或阐明治河理由,或商计方略,或筹措工款,至当年12月才筹到8万元。 12月22日,王家港疏浚工程开工,张謇、韩国钧同赴开工典礼。这年冬天,韩国钧亲临王家港工地,督促工程的进度,张謇则在通泰扬地区筹款。王家港工程因缺乏经费停工,加之官员贪污工程款,韩国钧愤然辞职,经张謇一再挽留才留下来。 1922年,江北运河工程局升格为督办运河工程局,张謇仍任督办,韩国钧则任协办。1925年2月,张謇辞职后,韩国钧成为江苏治运的主要负责人,先后担任过全国水利委员会委员、江苏省水利协会主席。 3张状元与高邮“铁汉”夏宗彝的交往 高邮城区西后街安巷巷头有一座铁汉庐,主人夏宗彝(公元1851-1943年)名鼎,一名日光,字宗彝,以字行。幼承家教,通儒精医,17岁为地方献保城之策,27岁舍身救父控贪官,敢说敢为,豪放不羁,是一个铁骨铮铮的汉子,加之中年以后颔下一部银须,被原江苏省省长韩国钧(号紫石)称为“长须铁汉”。他晚年在高邮行医,名扬下江各县市,治病救人,与画家王陶民是挚友,也是“忘年交”。

高邮西后街铁汉庐 前文已述,民国十年(1921)洪水成灾,五里坝、车逻坝、新坝三坝已开,而水势仍上涨。时中坝已失修多年,不可开。据闻只有昭关坝可开,但因泄水量大,水位不达极点不轻易启放。昭关坝开与不开,遂成湖西、运东两方利害所必争。其时张謇、韩国钧、马士杰、王鸿藻(蕴之)及里下河官绅商学各界人士聚议于扬州,夏宗彝也与会。 韩、张、马一致不主张开昭关坝,俱以该坝不轻易启放,宜遵成案办理。夏宗彝便说:“遵成案,现时水位已超过道光、同治两朝的开坝标准。”韩、张说:“君所云,俱是县志记载的清代事,未足以昔比今。”宗彝又说:“在座诸公均年少,惟督办、会办及我均年达古稀,不仅是清代人,还是今朝官,此项记载是国家掌故,关系人民生命财产的大事,前事不忘,后世之师,怎不足以借鉴呢?”这样,昭关坝保与开之争论,便相持不决。 遂决定,全体与会人等齐赴高邮实地勘察水情,以决开否。当轮船北上视察时,主开者即暗中发难:如官方坚持不开,即暗中挖堤放水;或聚众要挟官员,不开昭关坝不休。 果然,扬州来邮官员从御码头上岸达承天寺后,疑被纠集起来的各界民众围攻韩、张等,声势汹汹,激愤异常。从早起到日落,内外失去联络,情势十分紧张。 这时,因东南风大作,水势已降,险情已有所缓和。夏宗彝审时度势,决定息事宁人,他对商学各界领头者说:“水涨决堤,乃天灾,当政者固然难辞其咎;若聚众挖堤放水,酿成大祸,此乃人祸,兹事重大,不可轻举妄动,尤不可胡闹生事。”民众听他说得有理,才陆续散去,人心缓和,恢复平静。这时,运河工程处快讯传来,昭关坝水位已降三寸,还在继续下降。由于情况好转,这“昭关开坝”的难关,才平安度过。 这件事的结局是昭关坝不开,张、韩等官员安返。后张、韩得知是夏宗彝出力解围,特在上海《申报》登出鸣谢启事:“吾侪在高邮为孺子所困,幸遇耆绅夏宗彝君解围,否则几为所算。谨此鸣谢!(由此观之,张状元对邮人此举极端在意)”从此,韩与夏遂结为好友,“铁汉庐”三个字就是韩国钧省长书额的。 至于夏宗彝在这件事上,先主张开昭关坝,敢于争论,继而主张不开昭关坝,因势利导,表现灵活,解围一场,尤独有见地。其顾全大局,非徒慎重,实关怀桑梓也。 4关于天王寺吴道子绘观音像的一段公案 天王寺,乃高邮八大名寺之一,位于北门外臭河边(原种子站与天王巷所在地),南宋淳熙年间义禅师所建。木植皆异材,嘉靖三十六年倭人毁之,香闻数十里,火三日不灭。清初重建。主持演空,樊川人。它不仅因寺院规模宏大、僧徒众多、香火旺盛而名闻退迩,更因在乾隆年闻珍藏唐代大画家吴道子绘制的观音像而闻名天下。

隔河远眺镇国寺 据乾隆《高邮州志》记载:一日江淮大盗,化装为僧,潛入寺内,盗走画您,行至镇江,忽然患痢,卧床不起,夜梦观音大士怒斥日:“汝送我归高邮,当不衣。”大盗惊恐万状,特命徙弟打马直奔高邮,将画像完璧归赵。徒儿返回时,贼盗巳病愈。这虽然是神话传说,但一传十,十传百,把观音像越传越神奇。顿时天王寺香火更旺,敬香者络绎不绝。就连来邮的文人商客也慕名前往赏画拜佛。 民国十年大水,有材料说,张謇先生来高邮视察水情时,由知州、士绅陪同,亦去观赏画像,见画像巨大庄严,技法精湛绝伦,赞叹不已,曾挥笔题跋,并与方丈结为好友云云,待考。

镇国寺观音像 高邮老人高季骝曾撰文,称:“民国十年大水…张专轮来邮,抵岸后,当由地方代表请张至附近的承天寺休憩,防堤民众也相随至寺…张亦无从脱身,护从卫队探知寺有后门,此处并无民众,即命卫队保护出寺,登轮而去。临行时,将寺壁所悬的明代观音像携走。(此处应搞混了天王寺与承天寺)”此说可能源自邮人的民间臆想, 按常理承天寺在运河边,利于张驻跸行止,住在承天寺是正确的。但画在天王寺,张不可能隔空“携走”。 民国十二年(1923),张謇七十寿辰,为增强寿堂庄严气氛,特派人来暂借画像,被方丈谢绝。第二次派人来商借画像,又被方丈拒绝。第三次再派人带公函来邮,请知州出面恳借画像,並邀请方丈光临。老方丈情面难却,勉强答应。 但转而一想,此画乃寺中珍宝,恐有丢失,立即邀请名师重新绘制画像。老方丈如期带复制画亲往南通祝寿。张謇欣喜若狂,极为感激。由此是不是可推论,因画在状元寿辰上出现过,后来不见,以至有人以为此画为状元“携走”。 解放后,天王寺僧将真品画像,捐赠县文化馆,曾在文化馆展出过,可是到了六十年代,这幅画竟然被一位任姓负责人窃为己有。“文革”结束后,高邮曾派人前往催索,那位负责人诡称被“红卫兵”抄去。高邮失却国宝可惜! 来源:五里新坝情思 编辑:吴勇胜

总编辑:陆碧波

|