|

泰州 徐杰东 【内容提要】南宋德祐二年(1276),丞相文天祥出使元军被俘,辗转逃至高邮,不敢贸然进城,“急下船”逃向泰州。从“晓发高沙”到“夜泊稽庄”整整一天至少行走五六十里,途中文天祥看见“积尸盈野”“上下几二十里无间断。”故而稽家庄不可能在“(高邮)州东南十五里”;樊汊东北的稽家庄距高邮五十里水路,长期隶属泰州招贤乡,《道光泰州志》具体记载了“稽家庄”;《民国泰县志稿》卷五记载了文天祥曾匿居泰州稽家庄;《崇祯泰州志》和《雍正泰州志》“艺文”都记载了文天祥的《稽庄即事》二首以及在泰州所写的其他十五首诗歌。稽庄即事(二) 文天祥 正在青山大路边。 文天祥(1236~1283年),初名云孙,字宋瑞,一字履善,道号浮休道人、文山,江西吉州庐陵(今江西省吉安市青原区富田镇 )人,20岁时中状元。南宋末年政治家、文学家、爱国诗人,抗元名臣、民族英雄,与陆秀夫、张世杰并称为“宋末三杰”。文天祥元营逃生辗转高邮 南宋咸淳十年(1274)九月,二十万元军由丞相伯颜统领,分两路进攻南宋。各地宋军将官在元军铁骑压境时纷纷叛变,南宋兵败如山倒。京师震动之际,理宗之妻谢道清下《哀痛诏》求救。各地将官却大多观望不前,唯有文天祥和张世杰两人召集兵马,起兵勤王。德祐二年(1276),太皇太后命文天祥为右丞相兼枢密使,收拾残局。文天祥见事已至此,不可推辞。在出使元军时,文天祥正气凛然,不屈不挠,遭到元军督帅伯颜扣押。太皇太后失去文天祥,无人可依,向元人投降。此时元军准备将文天祥押送到北方去。 农历二月二十九日,文天祥在京口(今镇江)带领随从杜浒等十一人脱逃。三月初一渡江来到真州(今仪征),当时扬州守将是南宋淮东制置使兼扬州知府李庭芝,听信谣言说文天祥是到真州说降的,命令真州守将苗再成杀死文天祥,苗再成不忍加害,把文天祥遣送出境。初三晚上,文天祥一行来到扬州城下,听到守城士兵纷纷议论:“制置司下令搜捕文天祥甚急”,他进退两难,无可奈何。初四日,文天祥一行途中又遇络绎不绝开拔的元兵,躲在荒山破屋中才得以幸免。于是化名刘洙,向高邮方向逃去。初五晚,夜色茫茫,迷失了道路,半道上元军忽至,一行人又躲入灌木丛中,就这样疲惫不堪的文天祥跌倒了又爬起来,咬着牙艰难前行。初六晚,遇上一群樵夫,得到他们的热情相助,樵夫们用一个箩筐,让文天祥坐在里面,由六个人轮流抬着走,至三月初七日天明,文天祥一行历尽艰险到达高邮城外,但高邮守军也收到李庭芝文书,严防文天祥进城。文天祥只好放弃进城的念头,急忙又买了一条小船向泰州方向逃去。 义士稽耸款留数日护送至泰 三月初七日,文天祥的小船沿“澄子河”驶向东南,沿途“积尸盈野,水中流尸无数,臭秽不可当,上下几二十里无间断。”船儿行了一天,天色渐渐黑了下来,前方到了一座水寨,“隔湖三四里,宛在水中央,有生聚百家,即稽家庄”。在寨外巡逻的哨兵仔细盘问,回报至庄主,庄主就把文天祥一行请到水寨。庄主唤作稽耸,稽耸的儿子叫做稽德润,有个侄子名叫稽昌,稽耸是淮东著名的义士,家中良田千亩,平时仗义疏财,门客有百人之多,其中两个馆客是福建莆田人,一个叫林希骥(字千里),一个叫林孔时(字愿学),他们都是锐意进取,想干大事的志士。元军南下之时,稽耸号令周围百姓团结一致、抵御元军,他们组织了一支义军,利用里下河湖泊众多的特点,以水寨为据点,阻击元军,上个月刚刚在城子河一带打了一个大胜仗,文天祥在《文山全集》中记述说:“乃敌以二月六日,载奉使柳岳、洪雷震并辎重俱北,嵇家庄击其前,高邮击其腰,北大丧败,柳岳死焉,洪雷震今在高邮。见说敌入江淮,惟此战我师大捷!”同时文天祥也有《发高沙》诗为证:“城子河边委乱尸,河阴血肉更稀微;大行南北燕山外,多少游魂逐马蹄。”稽家庄庄主稽耸,听闻文丞相到来,对文天祥的抗元精神十分佩服,对文丞相品格特别敬重,吩咐杀鸡宰鱼,摆上丰盛的酒宴,酒过三巡,有探马来报,元军正在扬州以东的湾头一带搜捕文天祥,这里已经远离凶悍的元军,一行人心情终于放松下来。稽耸挽留文天祥住了三天,好酒好菜招待,文天祥一行得到了休整。但是文天祥胸怀一腔救国的热情,不想在稽家庄长期停留,于是稽耸派儿子稽德润、馆客林愿学两人带着随从一路护送文天祥,继续向东南方向前往泰州城下,后来文天祥离开泰州经过通州,从泰州如皋宋家林出海到南方坚持抗元斗争。稽家庄长期隶属泰州招贤乡 文天祥经过稽家庄,留下了两首《稽庄即事》,稽家庄因此而出名了。据雍正《高邮州志》记载:“嵇家庄,在州东南十五里,城子河边,周邱敦南。”但是许多泰州人又认为稽家庄隶属泰州。雍正《高邮州志》记载:“嵇家庄,在州东南十五里”。这一记载显然有误,文天祥在高邮不敢进城,“急下船”,从“晓发高沙”到“夜泊稽庄”行走整整一个白天,稍有常识的人都知道,这一天下来,能够走一百里路,因为途中躲避元军哨兵,但至少走五六十里,如果是十五里路最多两三个小时就到了。文天祥自己也说途中看见“积尸盈野”、“上下几二十里无间断。”这“二十里”显然是五六十里行程中一段,也就是稽耸抗击元军的战场之所在,所以稽家庄不可能“在(高邮)州东南十五里”。另据百度百科记载:“嵇耸,嵇氏宋遗堂一世祖,生卒年不详。约生活在南宋末至元初。世居高邮嵇家庄,其地今已不可详考。”之所以“不可详考”,究其原因是因为稽家庄从北宋到民国时期的绝大部分时间不在高邮境内,而在泰州(海陵)治下。文天祥的船儿是沿着“城子河”向东南行走到达稽家庄。“城子河”,在高邮“州东南”,即今天的“南澄子河”。“南澄子河”从高邮城向东南一直到汤庄镇流出高邮到达古代海陵地界,从高邮到今汤庄镇约五十里路,正是文天祥船行一天的路程,也是往泰州的方向。我要说的是,文天祥经过的稽家庄,就是今天的江都区小纪镇稽庄村,紧邻高邮市汤庄镇,离“南城子河”也不远。而樊汊、小纪一带在古代一直隶属泰州。

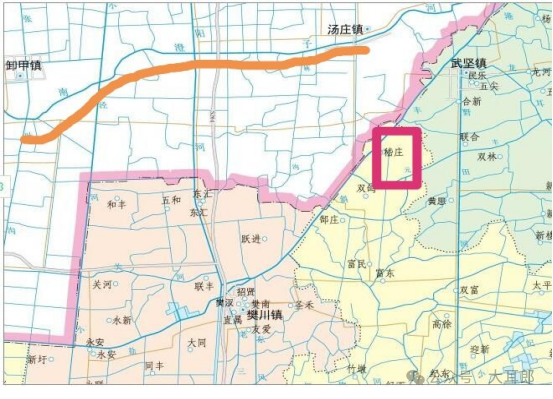

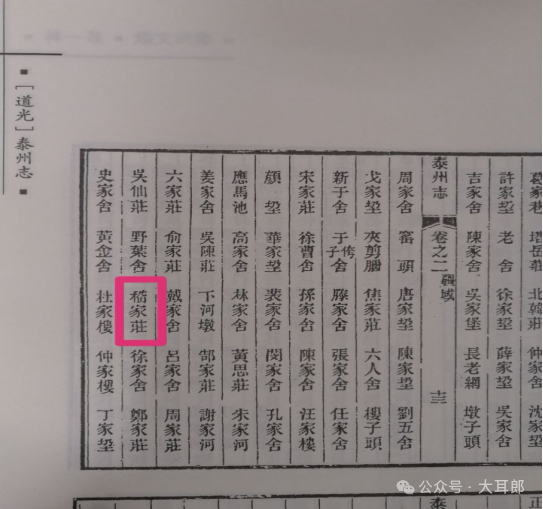

小纪镇稽庄村和南澄子河 二、今江都的樊川、小纪等乡镇在古代隶属泰州招贤乡,《道光泰州志》“疆域”对稽家庄作了具体的记载。稽家庄就是今天江都市小纪镇稽庄村,紧靠高邮市汤庄镇,与汤庄镇张郑庄隔河相望。根据最早的泰州志《万历泰州志》以及其后的历代泰州志记载,今天的扬州市江都区东北角的樊川、小纪等乡镇,一直隶属泰州招贤乡。古代出泰州城西招贤桥就进入招贤乡。民国时期,在樊汊镇还看见北圈门上方的“古招贤里”石额,落款是宋仁宗至和三年(1056)。直到解放后才将它们划归江都管辖,时间仅仅70多年而已。明朝以前,无论是高邮州志还是泰州志,对较小的村庄一般没有详细、确切的记载。明朝以后“高邮嵇家庄,其地今已不可详考”,但是,樊汊、小纪、武坚等隶属泰州都是可以“详考”的,《道光泰州志》卷二“疆域”更是准确记载了州城西北隅“稽家庄”。在这里我们可以看到包括今高邮市汤庄镇东南边的部分村庄,当时也隶属泰州。当然,由于稽家庄地处高邮、泰州交界之处。不同历史时期靠近边界的村庄,行政区划可能有所调整,不排除南宋文天祥时期,稽家庄隶属高邮的可能性。

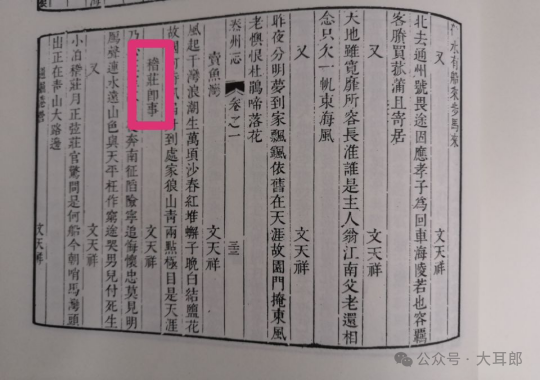

“疆域”对“稽家庄”的记载 三、《民国泰县志稿》记载文天祥曾匿居泰州樊汊镇东北稽家庄。据《民国泰县志稿》卷五记载:“稽家庄,在樊汊镇东北,宋文天祥由扬州被拒,窜入泰之里下河曾匿居于此,两月后有稽氏兄弟五人备船送之至泰城东去。”只不过按照《宋少保右丞相兼枢密使信国文山纪年录》的记载,文天祥“初七日匍匐至高邮,急下船,历七水寨,十一日至泰州。”说明文天祥在稽家庄只是停留了三天时间。文天祥匿居泰州稽家庄 四、历代泰州志“艺文”对文天祥在泰州的诗歌都有记载。《崇祯泰州志》和《雍正泰州志》的“艺文志”都记载了文天祥的17首诗歌,都包括《稽庄即事》两首,一篇见文章开头,一篇如下:稽庄即事(一) 文天祥 枉作穷途哭,男儿付死生。

《雍正泰州志》 文丞相在稽家庄即景吟诵的这两首诗,忧国思乡的炽热情感,九折不回的斗争意志和一往无前的必胜信念力透纸背。斯人虽逝,忠魂犹存。文公在小纪镇稽家庄虽然是匆匆而过,却留给后人永远的怀念。同样,小纪人民的热情好客、侠肝义胆也将在中华大地为人们世世代代所传唱![清]毕沅,《续资治通鉴•元纪•元纪一》,世祖圣德神功文武皇帝至元十三年(宋景炎元年),“初,天祥未至真时……”[宋]文天祥著、吴海发校注,《指南录》,黑龙江人民出版社,1993年6月,168页[清]宣鼎,《夜雨秋灯录•稽耸殁为文信国公冥幕》,“按《宋鉴》,……”[宋]文天祥著、吴海发校注,《指南录》,黑龙江人民出版社,1993年6月,168页[宋]文天祥著、吴海发校注,《指南录》,黑龙江人民出版社,1993年6月,168页[清]王有庆(等),《道光泰州志》,光绪三十四年刻本,卷之二,疆域,十三页单毓元等,《民国泰县志稿》,1962年扬州古旧书店油印本,卷之五,地理,七十二页[宋]文天祥,《宋少保右丞相兼枢密使信国公文山先生纪年录》,海宁陈氏慎初堂钞本,文山全集,卷之十七,二十页。[明]刘万春,《崇祯泰州志》,崇祯刻本,卷之十《艺文志》“诗赋”,三十三页[清]褚世喧,《雍正泰州志》,雍正六年刻本,卷之十《艺文志》,三十二页

来源:大耳郎

编辑:吴勇胜

总编辑:陆碧波 |